| 高水山古式獅子舞 その伝来と変容 |

|

|

|

かつて武蔵国と呼ばれた東京、埼玉、神奈川東部にはたくさんの獅子舞があり、特に西多摩地方および奥武蔵・秩父地方は三匹獅子舞(一人立三頭獅子舞、風流獅子舞)の非常に盛んなところである。伝授関係や系統がはっきり分かっているものもあれば、はっきり分からないものもある。

この中で、高水山常福院(たかみずさんじょうふくいん)の獅子舞は、奥多摩町大丹波(おおたば)および飯能市下名栗(しもなぐり)の獅子舞と系統を同じくする三匹獅子舞であることが分かっている。

この三カ所の獅子舞は奥多摩町大丹波を起点としてリレー式に伝承され、深い関係にあることが地元の人達に認識されており、現地に伝わる古文書からも明らかにされている。したがって演目を始め多くの点で共通することが多いが、長い歴史や伝承の中で、少しずつ違いが出てきたことも事実である。 このことについて、考察してみたいと思う。

| 奥多摩町大丹波 青木神社 | ・・・・・ | 青梅市上成木 高水山常福院 | ・・・・・ | 飯能市下名栗 諏訪神社 |

| 寛文元年(1661年創始) | 明和五年(1768年伝授) | 文化年間(1808年頃伝授)※推定 | ||

| ※山崎角太夫の奥書は寛文元年(1661年) | 寛政7年(1795年)免許皆伝 | 天保14年(1843年)免許皆伝 |

埼玉県飯能市下名栗諏訪神社の獅子舞は、緻密でしっかりした構成と現代人にも分かりやすい見応えのある舞により大変人気があります。埼玉県の無形民俗文化財にも指定され、毎年千人以上にものぼる観客を集めています。

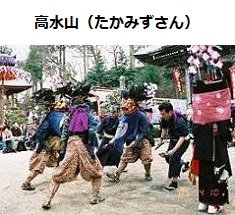

東京都青梅市高水山の獅子舞は、上成木のふもとから1時間、軍畑駅からは1時間半もの山道を登らねばならない山頂の常福院で行われるので、見学するには大変でしたが近年は林道が近くまで通り見学しやすくなりました。かつて、NHKの「芸能百選」という一流の古典芸能の番組に出演したことがあります。伝統を重んじた古式ゆかしい獅子舞として、高水山古式獅子舞と呼ばれています。

東京都奥多摩町大丹波の獅子舞はこれらの獅子舞のルーツとなるもので、奥多摩各地に伝わるたくさんの獅子舞の中でも演式に多くの相違があり、とても貴重な獅子舞です。いにしえの大丹波の先人が構成のしっかりした深い内容の獅子舞を創始ししたことは驚きであり、地域一丸となって現在まで熱心に伝承していることに敬意を表します。

| 演 目 (大丹波や下名栗での時間はもっと長い) |

演 目 の 大 要 LINK【高水山獅子舞写真集】参照 |

| みやまいり 宮 詣 り(12分) |

獅子舞の奉納に際し、当該神社・寺院に獅子を始め全員が列を揃えお参りする。実際には次の御幣懸りが続いて行われ独立した演目と見なさないこともある。 |

| おんべいがかり

御 幣 懸 り(25分) |

お宮詣での際に女獅子が見つけた光る物体が御幣であることを小太夫が見届け、 大太夫が拾い上げ悪魔退散の祈願をする舞。(古参の役者が演ずる庭) |

| はながかり

花 懸 り(20分) |

若い三匹の獅子がそろって花見に出かけ、牡丹の花の美しさに酔い、花を散らさんばかりに優雅に舞い遊ぶ。(初心者が舞う庭) |

| さんびょうし

三 拍 子(25分) |

国家泰平、五穀豊穣等を祈願する演目であり、三匹の獅子が拍子を揃えて同じ動きをする舞である。筋は、楽しく遊んでいた獅子たちが、遊び疲れて寝入ってしまうが、再び起きて元気に遊ぶというものであり、他の演目と較べて構成がかなり異なるのが特徴である。 |

| さおがかり

竿 懸 り(45分) |

獅子を隔てる竿に、それぞれの獅子が竿の向こうに入り寄り添おうと試みる舞(竿は獅子を隔てる障害物を表しているわけだが、川という解釈と倒木という解釈の2つがある。大丹波と高水山では倒木と解釈しているが、下名栗では川と解釈している。大丹波の竿掛かりを見ると、竿を渡るときの獅子の仕草がどことなく泳ぐようにも感じられ、本来は川を表していたようにも思える。) |

| めじしがくし

女獅子隠(70分) |

いわゆる男女の三角関係、恋の葛藤を表す演目で、どこの三匹獅子舞にも必ず見られるものであるが、この系統の獅子舞では単に雄獅子同士の喧嘩で終わらせず、獅子の内面まで描写しようと試みている。新しい雄獅子からの誘いにもかかわらず前の雄獅子に未練を残す女獅子のようすや、心身共に傷を負った雄獅子がやがて元気を取り戻し奮い立つ場面などが笛と舞で巧みに表現されている。この演目も、演者がそれぞれの獅子の気持ちになりきって舞っているとのことである。 |

| たちがかり( しらは )

太刀懸り(白刃)(60分) |

真剣を使い悪魔退散を祈る舞。刀を欲しがる獅子と刀を持った太刀遣いが対になって舞う。迫力と勇壮さに富み、大丹波・高水山・下名栗のいずれの場所でも最大の見せ場であり、必見の演目である。 |

これらの三カ所の獅子舞が互いに同一系統の獅子舞で深い関係にあることが当地の人々に認識されているためか、互いの祭礼には代表者が訪問しあっている。高水山の祭礼に下名栗の保存会の人達が訪れ、伝承についての現況等を話題にしているようすが、東京都製作のビデオ「獅子舞の継承 青梅市成木」にも出ていた。時代が変わり人が変わっても、この交流は江戸時代からずっと続いてきたように思われる。

しかし、この3カ所の獅子舞が同じものなのかというと、舞を経験してきた人達に言わせると、違うと言い切ります。長い歴史の中でそれぞれに工夫改良されてきたり、祭の行われる季節や条件で、いくつかの違いが出てきたようです。衣裳等の違いだけでなく、各演目の所要時間や獅子の舞い方(狂い方)に少しずつ違いがある。もし、3カ所の演者が一同に会して、同じ演目を狂った(舞った)なら、その違いが明確になるであろう。