| 獅 子 舞 の 変 容 |

高水山 女獅子

|

|

| おおたば 大丹波 |

大太夫(おおだゆう) | 中太夫(なかだゆう) | 女獅子(めじし) |

| 黒頭 ねじれ角 牙有り | 赤頭 直角 牙有り | 赤頭 角無し | |

| たかみずさん 高水山 |

大太夫(たゆう) | 小太夫(こだゆう) | 女獅子(めじし) |

| 黄金頭 ねじれ角 | 黒頭 直角 | 赤頭 角無し | |

| しもなぐり 下名栗 |

大太夫(おだい、おだゅ) | 小太夫(こだい、こだゅ) | 女獅子(めじし) |

| 黄金頭 ねじれ角 | 黒頭 直角 | 赤頭 角無し |

上記のように、獅子の呼び方のみならず、獅子頭の色の使い分けも少しずつ違う。町田市立博物館の畠山豊先生の講演をお聞きして個人的に推測すると、大丹波と高水山が古い形態であるように思われ、この二つは竜頭であるが下名栗の獅子頭は本来の獅子(いわゆる唐獅子)だと思われる。高水山と下名栗の場合は、大太夫・小太夫・女獅子の各獅子の基本色と、水引幕の図柄が鶴丸紋で共通しており、この面では下名栗の獅子は高水山の獅子の特徴をよく受け継いでいるといえる。しかし、女獅子の歯の色については、大丹波と下名栗の女獅子は歯がお歯黒(黒色)で共通しているが、高水山の女獅子だけがお歯黒ではないという違いもある。

角の長さと取り付けられている角度については、他地区の多くの獅子頭の角が上に伸びているのに対して、大丹波と高水山の獅子頭では水平に近い角度で取りつけられている。それに対し下名栗の獅子頭では角が少し上向きに取り付けられており長さも短かめである。

※ 獅子頭の呼び方の変化については、おそらく次のようなものであると思われる。

高水山の大太夫の呼び方は、昔はそのまま「おおだゆう」と呼ばれていたと思われるが、呼びやすさの面から「おお」が略され3音の「たゆう」になっていったと推測します。下名栗の大太夫と小太夫についても始めは「おおだゆう」「こだゆう」と呼ばれていたと思われるが、これは高水山とは違う略し方で「おだい」「こだい」と呼ばれるようになったと推測します。奥多摩や青梅でも「おだい」「こだい」と呼んでいる所があるが、下名栗と交流があったとは考えにくく、それぞれが独自に呼びやすく短縮した結果、同じ呼び方になったと考えるべきであろう。

また、大丹波で中太夫と呼ばれている雄獅子は高水山で小太夫という呼び方に変化している。本家の大丹波での呼び方が、高水山に伝えられて変わってしまったと考えるのが順当であるが、大丹波の方で小太夫だったものを中太夫に変えた可能性も無いとは言えない。奥多摩では小太夫と呼ぶところが大部分であるが、川井や境、日原では中太夫(仲大夫)と呼んでいる。

| 大丹波 左端が大太夫 | 高水山 右端が大太夫 | 下名栗 右端が大太夫 |

|

|

|

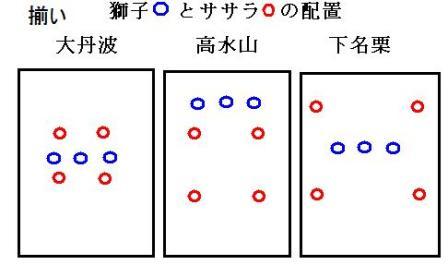

また、揃い(舞庭に入場した最初の体形 (最後の体形も同じ))の時の並ぶ順番が、大丹波と高水山・下名栗では少し異なる。大丹波では向かって左側から大太夫、女獅子、中太夫と並ぶのに対し、高水山と下名栗では小太夫、女獅子、大太夫の順に並ぶ。

もっとも大丹波では大太夫が黒頭で、高水山・下名栗では小太夫の方が黒頭であるため、奇しくもどちらも左側に位置するのが黒頭ということになるため、そのこと(大丹波と高水山・下名栗では並び方が違う)に気づく人は少ない。

獅子とササラの位置する場所も3カ所で少しずつ違う。大丹波では獅子はササラに取り囲まれ、かなり密集した体形であるが、高水山では獅子は下手側に一列に並ぶ。下名栗では大丹波と同様に獅子がササラの中にいるが、間隔はわりととってある。

それぞれの体形の違いは、デハのあとの舞いの流れにうまく沿うように工夫されてきたと思える。高水山では、デハが終わりストーリーに入る前に三匹の獅子が一列に揃って花笠の周りを一周するが、このときの流れがスムーズにできるように配置を工夫したものと思われる。また、たいていの演目ではこの場所を起点としてストーリーが展開されることになる。

大丹波=男子 高水山=女子 下名栗=女子

大丹波は女装した男子が行っており、高水山と下名栗は昔からずっと女子が行っている。大丹波は黒足袋をはくが、高水山と下名栗は白足袋である。近年、子どもの数の減少で、ささら摺りを演じる子どもの数が揃い難くなっている。そのため、高水山では成木7丁目(旧大沢入村)だけでは人数が足りず、成木6丁目の女子たちにも参加してもらっているとのことです。さらに数名ですが男子にもささら摺りに加わってもらうようになったとのことです。三匹獅子舞の多くは、本来は女装した男子(※)がささら摺りを行ったものであるとも聞いているので、ささら摺りに男子が加わっても問題ではないであろう。かえって子供の頃から男子が加わっている方が獅子舞に対する理解も深まり、これからの伝承のためにも望ましいという見方もできるであろう。もっと大胆に私見を述べるならば、これからは全ての面で男女を問わず、できるところは共同して取り組む方が良いのではないかと思う。 先日、下名栗の獅子舞を久しぶりに見ましたが、笛吹きにささら摺りを引退した女子が加わっているのを見て感心しました。老若男女の区別なく地域全員で取り組む姿勢が素晴らしいと思いました。(下の方の笛吹きの写真)

(※ 現在まで受けつがれているササラ摺り(ササラッコ)の年齢や衣装から考えると、三匹獅子舞が創始された初期の段階においては稚児がこれを担当したものであったのかも知れないと想像する。)

高水山 ささら摺り

|

下名栗 ささら摺り

|

大丹波 ささら摺り

|

|

|

|

ささら摺りは4名で1組です(通常は四隅に立ちます)

|

||

| ささら摺りの衣裳 | 白刃の太刀遣いの衣裳 | |

| 高水山(4月上旬) | 黒を基調とした振り袖を着る | 黒系統の着物である |

| 下名栗(8月下旬) | 明るい色の振り袖を着る | 白系統の着物である |

| 大丹波(8月下旬) | ゆかた形式のきものを着る | 白系統の着物である |

(2)巨大な団扇(うちわ)の登場

下名栗の獅子舞では、巨大な団扇が登場して獅子をあおぐことが見られる。

これは、夏の炎天下で行うことによる工夫であろう。

また、ちょっと違和感を覚えたのは、女獅子隠しで、ずっと舞っていた獅子が自分の巣にもどってきて座るとき、高水山なら正座して座っているのに対して、下名栗では正座をせず、足を伸ばしていたりあぐらをかいていることが見られた。下名栗の女獅子隠しは盛夏の中での2時間も要する長大な演目なのでそのようになったのであろう。

(3)太刀使いが持つ一枝

(’06/12/10書き加え) トリを受け持つ演目である太刀懸(白刃)で、太刀使いが最初に手にしている植物は高水山と他の2カ所では少し違う。高水山では花の咲いた椿の一枝を持って出るのに対し、大丹波と下名栗では榊の一枝を使っている。

(’06/12/10書き加え) トリを受け持つ演目である太刀懸(白刃)で、太刀使いが最初に手にしている植物は高水山と他の2カ所では少し違う。高水山では花の咲いた椿の一枝を持って出るのに対し、大丹波と下名栗では榊の一枝を使っている。

高水山で祭礼が行われる4月上旬は椿の花がきれいに咲いている時期なので、見栄えの面から榊をやめて椿を使うようになったものと推測する。

※太刀懸(白刃)では、演者や回りの者が「ハアッ」と掛け声をかけて拍子をとっている。真剣を使うので息を合わせるために掛け声が必要なのだと思うが、この掛け声は大丹波と同じである。しかし、下名栗では「ハイッ」という掛け声に変わっている。

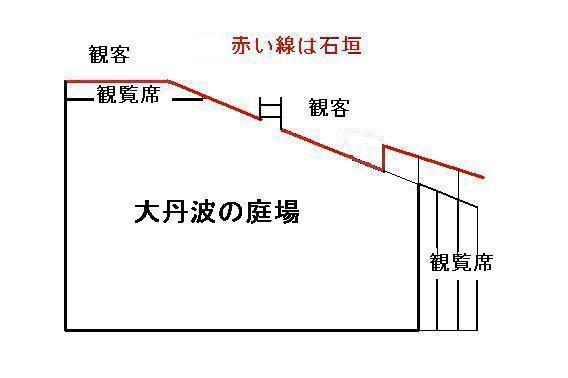

舞庭の広さや形による違い

祭礼が行われる庭の形や広さといった条件によっても、所作等に多少の違いが生じてきている可能性がある。

大丹波では庭場が図のような形であり長辺方向が2つある。したがって時には通常と違う方向(山手側〜川手側)で舞うことも可能である。私の見た範囲では「御幣懸」および「白刃」の刀を抜きはらう所作の時に、この方向に庭場を使って舞っていた。

また、観客は階段状の観覧席に腰掛けて見ることが多いが、一段と高い石垣の上から参観している場合も多い。演目の最後の「散らし」で獅子が観客の中に入り込んで舞うとき、石垣の上の方まで行きなかなか元の庭場に降りて来ないため、終了の「てっぽう」と呼ばれる合図が必要なのはこの舞庭の地形にもよるものと思われる。

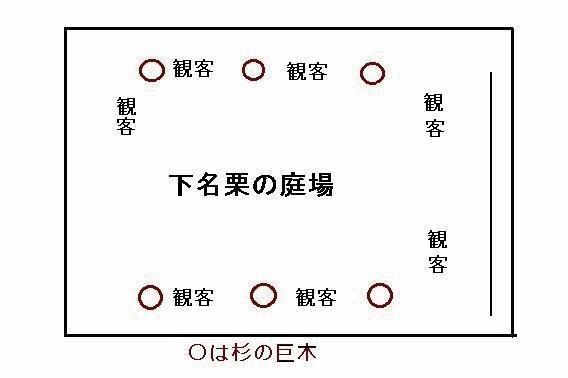

下名栗では諏訪神社の庭場を広く大きく使い、メリハリとスピード感あふれる舞いに仕上げているが、このとき必要とされる「捨て足」と「ササコ」という足使いは、下名栗の獅子舞冊子に記載されているように、この広い庭場の使い方を通して編み出されたものであろう。太刀懸り(白刃)では庭場を斜めの方向に使って狂う(舞う)こともあり、これは高水山では不可能な庭の使い方である。このように、各演目の演出も庭場の形状が大きくかかわっていると言える。

また、エンディングを飾る「散らし」(下名栗では岡崎と呼ぶ)の時、下名栗では獅子が観客の中に入り込まないのは、この庭場の持つ特性にもよるものと思われる。諏訪神社の庭場の回りには図のように何本かの杉の巨木がある。このために観客は遠くから獅子を参観することができず、必然的に舞っている獅子たちの回りを埋め尽くすことになる。最後の「散らし」になっても獅子が外に出にくいという面があり、これが花笠からあまり離れない舞い方になっていったものとも考えられる。また、たとえ庭場から外に出たとしても山側は狭く、反対側も舞いにくい地形ではないかとも思う。

※ 獅子舞の本質的な部分ではなく瑣末な部分については、近隣の獅子舞との間で互いに影響しあったこともあるように思われる。この地方では地区ごとに獅子舞があると言っても過言でないほど獅子舞が盛んであるが、隣接した地区の人どうしの間で獅子頭の呼び方や演目の数え方等が同じ方が意思の疎通がはかりやすく、しだいに用語が共通になっていった可能性がある。つまり細かな部分では、他の獅子舞との間で相互に影響を与えあった痕跡がうかがえるのである。(下の表参照)

| 例 | 東京奥多摩地区(大丹波など) | 東京青梅地区(高水山など) | 埼玉名栗地区(下名栗など) |

|---|---|---|---|

演目の数え方 |

タチ

(一タチ、二タチというように数える) |

庭

(一庭、二庭というように数える) |

芝

(一芝、二芝というように数える) |

笛の指孔 |

6孔

|

6孔

|

7孔

|

例えば、下名栗では演目の数え方を「芝」と数えているが、これは近くの上名栗檜淵神社や星宮神社の獅子舞と同じ数え方である。また、名栗地区の3カ所の獅子舞ではどこも7孔の笛を使っているが、これも相互に影響を与えあった可能性がある。(下名栗が7孔笛になった主な理由は下の方で詳しくその推測を記しているが、上記のような理由も一部で考えられるであろう。)

大丹波では演目を「タチ」と数えているが、これは奥多摩地方で一般に使われている呼び方である。また、獅子頭の呼び方は大太夫・中太夫(仲太夫)・女獅子であるが、これも近くの川井の獅子舞と同じ呼び方である。舞庭への入場あるいは退場のとき、大丹波では行列を組んで庭場を一周するが、これも奥多摩方面でよく行われている形式でもある。

(※ 獅子舞が好きでたまらない人や獅子を狂うことに没頭することなどを獅子狂い(ししっくるい)と言うが、この言葉もこの地方では系統を問わず共通して使っている言葉である。)

高水山 時間の制約1

大丹波では歌が各演目(庭)で平均して3歌ずつはいるが、高水山では「三拍子」という演目以外では1歌のみとなっている。(現地の兄に聞いて確認したところ、伝来の歌の文書は3歌とも記載されているが、実際に歌うのは最初の1歌のみとなっているとのことである。)

これについての一つの要因は、高水山の立地条件が関係すると思われる。片道1時間近くの登頂と下山のことも考えた場合、ある程度精選する必要があったと思われる。日の長さも4月上旬と8月下旬では多少違うので、この面からも時間を節約しなければならなかったのだろう。(下の※印参照)

しかし、もう一つの大きな要因として、高水山では先人たちが各演目の意味するところを明確にしようと努めてきた結果だと推測することもできる。個人的な見解だが、この系統の獅子舞は旧来の風流踊り的な要素を多く残すものから脱却し、よりストーリー性を持つものへと変化していると思われる。その方向をさらに一歩進め演劇性を高めようとしたとき、各演目で表そうとしているテーマと、そこで歌われる獅子舞歌の内容が一致しないのはまことに具合が悪い。高水山に伝わった獅子舞歌も大部分は三匹獅子舞に古くから伝わる歌を引き継いでいると考えられ、各演目で表現しようとしている内容とその歌の内容が一致していない場合が多い。かろうじて1番の歌が演目の内容に近いだけである。そのことに気づいた先人達が歌の割愛をはかり、各演目の主題を明確にしようと努めたのだろう。

もともとこの系統の獅子舞では、主たるストーリーの終わった時点で歌をまとめて歌うような構成になっている。その理由を考えると、演目の内容に一番近いと思われる「女獅子隠し」の歌詞にしても、「思いもかけぬ朝霧がおりて そこで女獅子が隠されたよな」であり、これは確かにそういう場面からストーリーが始まるのであるが、本当に表したいテーマは少し違うのではないだろうか。他の歌にいたってはもっと内容とかけ離れている。恐らく大丹波でこの系統の獅子舞が草創されたとき、ストーリー性をもった魅力的な獅子舞の創製と古くからある獅子舞歌に齟齬をきたし、これをどのように整合させるかの検討がなされたはずである。その結果が、歌をストーリーが終わった後に置くことによって解決をみたのであろう。

高水山ではこのような流れの中で地理的な時間の制約もあり1番のみの歌にしたと思える。(三拍子という庭は、構成が違い例外である。)歌は舞の内容を説明するものではなく、その舞を情緒的な面から補完するものとして機能しているように思う。この改変は民俗的な観点からは退歩ともとられかねないが、芸能的・芸術的な面では大きな進歩で、別の面でも思わぬメリットも生んでいる。歌の数が少ないということにより、歌を歌う長老達がそれぞれの歌をしっかり自分のものとして身につけているので、古風な歌い方を現在でも受け継いでいる。また、獅子と笛と歌のタイミングもあわせやすいと言うメリットも生んでいる。(以前ある地区で、たくさんの獅子舞歌を歌詞本を見ながら歌っている獅子舞を見学したことがあるが、情緒ある歌い方はせず棒読みに歌っているように聞こえ、私の感覚では獅子舞の完成度も今ひとつの感がした。)

歌の割愛によるメリットを述べたが、獅子舞にとって歌はなくてはならない非常に大切なものである。一つのしっかりした歌を歌うことにより獅子舞にほど良いアクセントがつき、江戸文化の香りをもつ独特な味わい深さを醸し出すからである。

獅子舞歌 (三拍子の場合)

獅子舞歌 (三拍子の場合)

1.これのお庭の牡丹の枝を 一枝たおめて腰を休めろ

2.磯村の宿の娘に目がくれて 居るにゃ居られず いざや立たいな

3.これの古木が実をもちて 黄金あしだで壺をながめる

三拍子という演目は、他と違い3歌とも歌う例外的な演目である。この三拍子は、獅子たちが楽しく遊ぶ場面、眠くなって寝入ってしまう場面、再び起きて元気よく遊ぶ場面の3つの場面からなり、これらの場面転換の中で歌が効果的に使われている。演目としての組み立てられ方が他のものとかなり異なり、これが3歌とも歌われる原因であろう。そして、バチを頭上に上げてのバチ打ちや熟睡するシーンなど特徴的な所作があり、舞としてみた場合にとても面白い演目である。

話題からずれるが、三拍子は獅子を始めてから4年〜6年目くらいの若者が演じる庭である。初心者はまず花懸りを習い、これを修得するのに3年程度かかる。そして、次に習うのがこの三拍子である。18才くらいから獅子に加わる場合が多いので、おおよそ20才〜22才くらいの青年が行う場合が多い。

※1時間近くも山道を登らなければならない山頂の常福院での祭礼は、時間的な面だけでなく、そのほかの面でも決して良い条件とは言えません。はるばる参拝に訪れる方々も大変ですが、祭礼を行う側は何倍も何十倍も大変なことだろうと思います。荷物等の運搬面での労力にしても相当なものです。近年でこそ、祭礼に必要ないろいろな物品は、近くまでトラックなどで運ぶことができるようになったようですが、林道がなかった頃にはみんなで分担して麓から背負いあげていたそうです。(大切な獅子頭等は現在でも、3つの木箱にそれぞれ納め、人が背負いあげているとのことです。)

このような悪条件にも関わらず、高水山で脈々と祭礼が行われてきたのは、それを上回る価値が認識されてきたからであろうと思われます。上成木(旧大沢入村)に子々孫々と住み続けている人々にとって、高水山常福院での祭礼は精神的・宗教的な意味以外に、自己および地域共同体の確認の場でもあったのだろうと推測されます。

高水山 時間の制約2

高水山では立地条件から考え、大丹波とくらべて時間の制約があることは上で述べたとおりである。それではどのようにして、時間を調節したのであろうか。始めはどこで時間を節約したのか判らなかった。各演目の演出方法が多少違うので単純に比較することは難しいが、演目の中心部をなすストーリーの中ではあまり省略された感じがしなかったのである。注意深く観察するとストーリーの中ではなく、ストーリーの始まる前と終わった後であることが分かった。つまり、「ブッ揃え」や「出始(では)」の部分、およびストーリーが終わった後の「歌」や「散らし」の部分である。まず、歌を一つにすることにより歌と歌の間奏も省略できるのでかなり時間が節約できている。また、大丹波では散らしが非常に長い。本舞いが終わった後で、獅子が自由に観客の中に入り込んで無病息災等を祈願するのだが、無事に本舞の終わった開放感も手伝って相当派手に舞い狂っており、ここでかなり時間がかかる。テッポウといって、終了の合図をする人が大声で知らせても聞こえないほど盛り上がったり、遠くの方まで行っていることがある。この部分は高水山でも、ある程度観客の中に入り込んだりして舞うのだが、大丹波ほどではない。高水山では自由に舞う散らしは3笛と決まっているので、あまり遠くに行き過ぎることもない。大丹波ではブッ揃え(太鼓揃え)や出始(では)も高水山よりかなり長い。

高水山では、3笛吹いて次の所作や次の笛(次の曲)に入る場合が多いが、大丹波の場合は倍以上吹いている(※1)ようである。また、笛の速さも高水山よりもかなりゆっくり(※2)である。

高水山での時間短縮はこの辺に理由がありそうである。

(※1)(2005/05/16) 大丹波の太刀懸(白刃)での出始(デハ)の笛(ヒャヒャロー ヒャーヒャートーというジゴトで始まる曲)は10笛繰り返し、かかる時間は7分50秒であったが(2003年祭礼)、高水山の場合は5笛繰り返し、その時間は3分30秒ほどであった。(2004年祭礼)

下名栗のデハは高水山と同様であるが、笛の速さがより速いためかかる時間はもっと短い。しかし、演目全体に要する時間は大丹波と同様にかなり長い。その理由の一つは庭場が広いためである。獅子が庭場を一周するのにかかる時間は2倍では済まず4倍以上になる。また、各演目では下名栗流の演出によってより長大なものになっている。

(※2) 「竿懸り」での笛の速さを計ったところ、同じ旋律を吹くのに大丹波の笛は高水山の倍以上の時間をかけている。そのため、同じ演目であるにもかかわらず、かなり違う趣を感じることがある。高水山と下名栗でもまた少し違うと思うが、両者は大丹波よりも明らかにスピーディーでリズミカルであるように思う。大丹波の竿懸りはより古典的な部分を残していそうで、とても味わい深い立派な笛と舞であると感じた。(大丹波の獅子舞が3カ所の中で、一番古い形態を残しているとも言い切れるものではないが、笛の速さについてはこれが原形であるように個人的には推測する。)

すべての演目が終了して行う千秋楽の唱和が高水山には無いのに、大丹波と名栗では存在している。高水山の千秋楽だけが無いのは不思議なことであるが、高水山の先人達は時間の節約も勘案の上でこれを割愛したと考えられます。名栗で千秋楽の唱和をしていることを考えると、高水山でこれを割愛した時期は、名栗に伝承後のことであると考えられる。少し残念な気もするが、終了後の後片づけと下山の大変さを考えると仕方なかったのであろう。すべての終了が日没後になってしまうことが多く、暗闇の中を1時間近くもかかって下山せざるを得ない状況では仕方がなかったのであろう。また不思議なことに、千秋楽の唱和をしているところは青梅市内では無いそうである。

また、3カ所の中で出囃子があるのは下名栗だけのようです。本家の大丹波でないのなら、高水山で出囃子が無いのは当然のことであるし、下名栗の獅子舞冊子に「下名栗の出囃子は祭囃子の節をアレンジして独自に作った」との記述についても納得ができます。

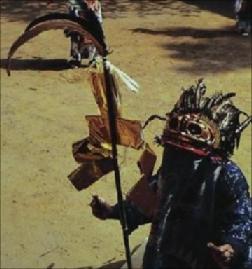

長い伝承の中で、付け加わった部分や改変された部分もいくつかある。これは、おそらく歴代の名人といわれる人の所作が取り入れられたり、師匠格の演出者の意向により改変されたものと考えられる。よく分かるのは、高水山では白刃の演目をより迫力に富むように、獅子の「追い返し」で頭上すれすれに刀を振り抜き、獅子の頭髪である鳥羽根を刀で少し切り落とすという演出である。

このことにより、白刃の迫力が俄然増してきたと言え、高水山獅子舞の大きな見せ場となっている。(実際にはやたらに切り落とすのではなく、羽根先を丁度よい長さ(3〜5cm程度)に切り落とすのが名人芸と言われるそうである。)

羽根を切ることは下名栗にも受けつがれ、ここでは高水山とは比較にならないほど多量の羽根が切られている。下名栗では、刀を翻して舞う太刀遣いのふところに獅子が飛び込み、獅子と太刀遣いが庭場を往復して舞う中で、なびいた羽先が返した刀に切り落とされて舞い落ちるようになっている。それ以外にも「切っ払い」などの危険で高度な技が随所にあり、練習に練習を重ねて祭礼にのぞんでいる様子がうかがわれる。

女獅子隠しという演目にしても、高水山では新たな演出がつけ加えられている。右の写真のように、新しい雄獅子からの度重なる誘いにも簡単になびかず、前の雄獅子の背後に逃げ隠れる女獅子のようすなども演じられている。また、女獅子を奪われたうえに恋敵の太夫(小太夫)から脅され、意気消沈した小太夫(太夫)が、しだいに元気をとりもどし、やがて女獅子を奪い返しにいく場面など、笛の速さや強弱を場面場面に合わせてかなり変えている。演ずる側はもちろん見る側にとってもより感情移入しやすいものに工夫されているとも言える。

高水山の舞いが他と違うのは、獅子の頭の振り方である。高水山とくらべ名栗の獅子舞は頭を激しく振ることが特徴である。大丹波の全ての演目を見てきたが、これも頭をかなり振っていた。そう考えると、もともと獅子頭を左右に振る舞が原型で、名栗の獅子舞がより誇張された表現になり、高水山が控えめな表現になった可能性もある。伝承の順番で考えると、名栗に伝授した後で、頭を振るよりも他の所作に関心が移り、頭の振りが穏やかになっていったとも考えられる。

※高水山の獅子の頭の振り方は左右には穏やかであるが、上下には一番よく振っており、「お辞儀獅子」と呼ばれることもある。これは高水山の不動様を敬って舞っているからだと言われている。しかし実際には、敬ってお辞儀をしているというよりも、足の上げ方、太鼓のたたき方、上体の使い方などの一連の分かち難い動作をより洗練させる過程で練り上げられてきた型であるように思われる。ベテランの舞手が狂う(舞う)と、力強さと美しさをもつ非常に見ごたえのある舞いを見ることができる。

伝統芸能を改変するということは、現代の人々にとってはとんでもないことであるが、このような概念のない時代では、より見栄えのするものを求め発展させる過程が大切なことで、改変も充分ありえたであろう。長い間には名人という人も何人も表れたであろうし、また舞をより洗練させていく中で、よい所作を取り入れ、冗長な部分の贅肉を落としたりする方向で検討が加えられた可能性がある。江戸時代には想像以上の熱意を持って獅子舞が行われ、「より良いものを」「より見ごたえのあるものを」という面で工夫されてきた気がします。

※下名栗では笛の速さが速いにもかかわらず、2時間もかかる長大な女獅子隠になっている。伝授された後で明らかに、細かい所作の追加があったと思われます。高水山でも、昔のある人は、苦労して女獅子を手に入れたときの喜びを、思わず三尺も跳びあがって舞っていたと聞いたことがあるが、アドリブ的な所作でもそれが良いものなら定着する可能性がある。名栗の場合、より深い内容を表すように努めた結果、いろいろな追加があり、2時間もかかる長大な「女獅子隠し」になったものと思われる。

おそらく、下名栗の女獅子隠しは、東日本に数ある女獅子隠しの中でも、最大の規模と内容を持つものであろう。

※(’06/12/10書き加え) 高水山と下名栗では、獅子がどんなに離れた場所に移動するときでも、必ず笛の調べにのって舞いながら移動する。しかし、大丹波では場面によっては舞いをせず、太鼓を素早く打ち続けながら小走りで移動するときがある。例えば女獅子隠しで、大太夫が庭場の反対側にいる中太夫を脅しに行く場面などでは、笛に合わせた動きではなく、小走りで中太夫のところまで行っている。 恐らく、大丹波の笛の速さでは、舞いながら移動していては時間がかかりすぎ、獅子の怒りや直情的な感情をあらわすことができないのであろう。

高水山や下名栗の笛は大丹波の笛よりも速い。したがって、全てを笛に合わせて舞いながら演じても、獅子の気持ちや話の流れ(ストーリー)を妨げるものではない。これ以外の部分、例えば竿懸などの竿の渡り方や三匹が中央に集まっての終盤の部分についても、高水山では全てが一定の型を持つ舞いによって構成されている。全体的に見て、高水山の獅子舞は大丹波よりも、より舞踊的な側面を合わせ持っているように感じられる。

下名栗 笛方

|

|

笛方や歌方を含め衣裳に関しては、下名栗の獅子舞が一番力が入っているように思われる。下名栗では、笛方や歌方なども祭礼用の揃いの浴衣を着るなど統一がとれている。

高水山では、笛方や歌方の衣裳が各自自由な洋装に紺色の半纏であり多少地味である。( ※昔(おそらく戦前)の高水山の笛方・歌方の服装は着物に下駄履きであったと聞きます。)大丹波の場合は、笛方と歌い方で衣裳が異なり、笛方は明るい水色の半纏、歌い方は祭囃子でよく見られるような股引姿の衣裳であった。

獅子舞の継承については、どの地区でも力を入れてきたようで、長い歴史の中で一度もとぎれることがなく伝承されてきている。

獅子舞に魅力を感じている人も多く、その継承には大変熱心である。特に、下名栗では年間を通じて練習しており、小学生から中学生、高校生、社会人そして現役を引退した高齢者までが共同して獅子舞に取り組み、地域共同体としての機能もしっかり果たしているようである。

高水山の場合は、後継者不足であるようだが舞の質は落ちてはいない。釜の淵公園での白刃をビデオで見たが、実に素晴らしいものであった。舞手はもちろん、師匠の人達の意気込みが感じられる。

近年の時代状況の変化により、変更を余儀なくされたことも多々ある。

例えば、祭礼の時期であるが、昔は曜日に関係なく決まった日に行われていたが、現在は勤め人が主体になり、日曜日等に祭礼を合わせるしかなくなっている。高水山の場合は、以前は必ず4月8日に行われ、当時の人達はこの祭礼をもじどおり4月8日(しがつよーか)と呼んでいた。しかし、それが4月8日近くの日曜日に変更になり、さらには4月の第2日曜日に変更になっている。このことはさして問題ではないが、次からのことはどこの獅子舞についても当てはまる懸念であろう。

まず、舞いにおよぼす影響であるが、近年は総じて演者(役者)が大柄になっており、獅子のバランスからは、昔のように背があまり高くなくがっちりした体形の人の方が似合っていると思える。また、農業や林業等が盛んだった時代と違い現在は事務仕事の人も多く、足腰の強さが相対的に弱くなっていると聞くこともある。この辺のことも舞いに影響をおよぼしている可能性がある。

一番影響をおよぼすのは、子どもたちの獅子舞への関心である。獅子舞が何よりの楽しみで、練習さえ見に行っていたという昔の子どもと違って、現在のテレビでも何でもあるという時代に育った子どもでは、獅子舞に対する理解が全然違うのではないかと言うことである。現地に育てばひとりでに舞い方が身についた時代と違い、これからはどうなのであろうか。また、子どもの数の減少とともに人口も減少傾向にあり、さらに会社勤めによる転勤等も影響して後継者不足が心配である。地域を限らず、参加して見たいと思う人には門戸を開いていくのも一つの方策ではあろう。

時代の変化が急になって、笛や舞の速さが少しずつ速まっている可能性もある。現代に生きている人にとっては「獅子舞は長すぎる」と感じる人も多いのではないだろうか。「白刃」などでも刀を抜くまでに時間がかかり、「女獅子隠し」等はかなり長い演目であるが、そういう悠長なものはやってられない・見ていられないという時代になって行くとしたら大きな懸念材料である。

※ その後、後継者育成や伝承への意識について、下名栗獅子舞保存会の加藤様より近況をお寄せ頂きました。名栗では、ここで書いた懸念とは反対にプラスの意味で意識が高まってきているとのことです。経済成長が一段落してから、自分たちの地域の文化、自分たちの誇りを再認識し、子どもたちが参加しやすい体制も保存会で整える中で、新住民も含めてより積極的な後継者育成がはかられるようになったきたとのことです。大変うれしく思います。

(04/08/26書き加え)

昨年に引き続き本年も下名栗の獅子舞を見学しました。今年は笛吹に女子とともに数多くの男子も加わっており、いっそう隆盛になっておりました。芸態の見事さとあわせて、これ以上の三匹獅子舞(一人立三頭獅子舞、風流系獅子舞)を行っているところは見つけられないかも知れません。

(2003/09/02)先日、久しぶりに下名栗の獅子舞を見に行きましたが、そこで獅子舞についての解説書が頒布されており早速購入いたしました。とても内容のある解説書で、私が知りたいと思っていたことが載っておりました。高水山の獅子舞が下名栗から見てどのようなものなのか、そして下名栗での演出上の改良点がどのようなものであるかは、この冊子をご覧いただくのがよろしいかと思いますが、大変ポイントを押さえた立派な考察なのでこの部分を紹介させていただきたいと思います。

|

青木神社・高水山の獅子舞

下名栗での演出

|

長い年月を伝承されていく中にあっても、昔の形をとどめているものは何であろうか。

3カ所の獅子舞は、ごく初期においては師弟関係にあったはずだが、それ以後は同一系統の獅子舞同士という同列の関係であったと考えられ、現在はもちろん互いの獅子舞を尊重しながらそれぞれ伝承してきたはずである。だからこそ、現在のようにその獅子舞の芸態に違いが生じているのだと思う。したがって、3カ所の獅子舞の比較を通して、変化しにくものが何かを探ることが出来ると考える。ここでは、獅子舞の基本要素をなす舞、笛、歌の3つについて考えてみたい。

(1) 舞の違い

現地で舞の経験がある人なら、大丹波、上成木、下名栗の3カ所の舞の違いはよく理解できると思います。私自身は実際にはこの経験がないので、違いを感覚的には理解できるものの、具体的に指摘することがなかなかできません。

しかし、注意して見てみると、太鼓のたたき方が大丹波と上成木高水山とではかなり違い、これが舞の違いの一因にもなっているらしいということが分かりました。

太鼓のたたき方は演目の中でいろいろ変化していき一概には言えませんが、それでも全般的に見ると、大丹波では右手と左手で同数ずつ交互に叩くのに対し、高水山では右手で打つ回数の方が左手で打つ回数より多いという違いがあります。

ブッ揃え(太鼓揃え)や出始(デハ)の始めの叩き方

太鼓の縁を打ったりしていろいろ変わっていきますが、全体的に見ると

|

太鼓の叩き方が違うということは、舞も自ずから違うということで、大丹波の叩き方で高水山流に舞うのは難しいだろうし、高水山の叩き方で大丹波の獅子は舞えないだろうという気がします。大丹波の白刃で、太刀遣いが手に持つものを替えるために舞いを止めているとき獅子が体を左右に揺すっているのは、意識して揺すっているというよりは、この太鼓の叩き方ではそのような動きの方が身体的に自然だからとも考えられます。

また、舞いはナンバの足遣いを基本として舞っているように思われ、左足を上げるときには左手も同時に上げ、この足がおりるときに左手で太鼓を叩き、右足を上げるときには右手も上げ、この足をおろすときに同時に右手で太鼓も叩く動作になっているようです。大丹波の場合は左右交互に同数ずつ太鼓を叩いているので、高水山以上にナンバの足遣いが強調されているように感じます。大氷川の獅子舞も入退場および囃子方の足遣いがはっきりナンバとわかり、舞いの中でもその足遣いをしているので、始めてみたとき大丹波と何となく近い舞いだと感じたのはそのせいかも知れません。

下名栗の太鼓の叩き方も左右で打つ回数が違い、高水山にかなり近いといえるが全く同一というわけではない。「タン・タ・タ・タン」とリズムをきざんで打っているように聞こえ、下名栗のメリハリのあるスピーディな舞いに非常にマッチしたものである。というより、太鼓のたたき方が舞い方(狂い方)に影響を与えた可能性も考えられるであろう。

また、下名栗の舞いで大きな特徴となるのは、ササコという舞いの完成にあると思います。諏訪神社の広い庭場をダイナミックにして、場合によっては繊細にメリハリの利く動作で舞えるのは、下名栗の先人達が作り上げたこのササコによるものと思われます。

太鼓の打ち方のみならず、数多くの所作の違いも相まって、舞いの変化はかなり大きいと言える。

大丹波・御幣懸りの御幣

|

高水山・御幣懸りの御幣

|

|

|

※大丹波の獅子舞は、舞いや笛がとても味わい深い上に、花懸りを演ずる初心者の舞いまでがとても上手なのに感心します。また、用具についても本来の形を残しているようで、御幣懸かりの御幣なども本来はこういう物であったのだろうと、勉強になることがたくさんあります。

(2)笛の違い

笛についても現行での笛はいくつかの点で違いが生じている。

笛の速さと間の取り方について

最も違うと感ずるのは笛の速さである。笛の速さについては、大丹波がゆっくりであり下名栗の笛が最も速い。高水山はその中間的な速さである。伝承の順番に速さがだんだん速くなっていくわけだが、笛のテンポがゆっくりだと舞いもゆっくりで古雅な感じがし、速いと現代的な舞いのように感じる。下名栗では演目の中で笛の速さを一段と速くする場面があり、この部分は大丹波・高水山の「散らし」に相当する部分であり、獅子が舞い庭から出ないぶんだけ力一杯に激しく狂う場面となっており、たいへん見ごたえもある。

笛が変わるときや息継ぎ等での間の取り方については、大丹波・高水山の笛がわりと間をとっており、下名栗の笛はほとんど間をとっていない。下名栗の笛の速さで間をとって吹いたらかえってちぐはぐになってしまい、下名栗ではこの速さと間をとらない吹き方が大変具合良くマッチしていると思える。

歌に導入するときの笛の吹き方

次に違いを感じたのは、歌に導入する時の笛の吹き方である。この部分については、上成木高水山では、「ヒャロヒャニ ヒャニ↑」 と最後のヒャニの部分を強く高い音程で吹いて歌に入りますが、大丹波では歌を導くこの部分を「ヒャロヒャニ ヒャニロー↓ヒャニ」と、音の数を増やし音程も下げて吹いて歌に入るように聞こえます。(カタカナの部分は音を擬声的に表したもので、自分にはそのように聞こえましたが、大丹波では違う表し方(ジゴト)かも知れません。)なお、下名栗のこの部分については、高水山とほとんど同じです。

音の数が多いという面では、「花懸」という演目にも似たところがある。大丹波の花懸の笛は、一区切りのメロディーの最後の音を、次のメロディーの最初に付け加えて吹いている箇所がある。そのため、初めて「花懸」の笛を聞いたとき多少違和感があった。(自分にとって、獅子舞の原点が高水山であったためこのような表現をしてしまったが、この系統のルーツとも言われる大丹波の吹き方が原形であると考えるのが一般的な見方であろう。しかし、大丹波の花懸を舞うにはその吹き方の方が適しているとも思われ、大丹波の先人がこのように変えた可能性もすてきれないと考えている。)

楽器の違い

また、下名栗の笛では、他の2カ所と比べほんの少しメロディーが違う部分もあります。それは恐らく、下名栗の笛が七穴(七孔)なのに対し、大丹波と高水山では六穴(六孔)の笛を使っていることに大きな要因があるものと思われます。

六穴(六孔)の篠笛で全部の指孔を押さえたときの音を七穴(七孔)で完全に再現するのは難しいと思われ、この音は七穴(七孔)の笛では6つ目までの穴を押さえたときとも小指まで使って7つ目の穴まで押さえたときとも少し音程が違います。このことが笛の低音域でのわずかなメロディーの違いとなっているように思われます。(正確には、低い音になるほど音律の取り方の違いが大きくなる。高い音の方ではあまり差がない。)

お囃子などで使う篠笛も七穴でありこの笛の方が一般的なので、初めて獅子舞の曲を聞いた人にとっては、案外下名栗の笛の方がなじみやすいものなのかも知れません。

下名栗が七穴の篠笛を使うことになった理由(推測)

大丹波も高水山の獅子舞も共に六穴の笛を使っており、奥多摩地方の獅子舞でもほとんどが六穴の笛を使っています。「獅子舞笛は六穴の笛で、お囃子の笛は七穴の笛を使う」と以前聞いたことがある。下名栗の笛がなぜ七穴のものを使うのかは謎であるが、個人的には次のような推測をしています。

推測1 下名栗に獅子舞が伝授されたとき、下名栗もしくはその近隣に七穴の笛を使うお囃子が存在していた。

推測2 もともとは伝授地と同じ六穴(六孔)の笛を地元で作って使っていたが、やがて市販のものを使うようになり、しだいに七穴(七孔)の笛に置き換わっていった。(六穴の篠笛は、かつてはほとんど市販されていなかったようです)

いずれも推測であるが、以前は1のような気がしていたが、現在は2のような気がしています。それは、たとえお囃子が存在していたとしても、習う側で師匠の笛と違う笛をあえて使うことがあるだろうかという観点からである。さらに、獅子舞が伝授された時代に、お囃子が果たしてこの地方に広まっていたのだろうかという時代的な問題もあります。

現在は次の2つのことから、推測2の方が真相に近そうだという気がしています。

一つ目はもうじき94歳になる笛吹をしていた父から聞いた話であるが、「昔は六孔の笛がどこ にも市販されておらず、浅草あたりに出かけた時にとりあえず七孔の笛を買ってきて、一穴を塞いで使ったこともある」と聞いたからである。

にも市販されておらず、浅草あたりに出かけた時にとりあえず七孔の笛を買ってきて、一穴を塞いで使ったこともある」と聞いたからである。

もう一つの理由は、笛の専門店である「邦声堂」(https://yokobue.la.coocan.jp/")の高橋様より六孔と七孔の篠笛について、次のようなメールを頂いたことからである。

高橋様の話では、「…六孔の笛が手に入らない場合は、仕方なく七孔の笛で代用し、テーピングなどして使っているところは今でもあると思います。…、テープをはずし、七孔笛を吹いているところもあります。10年、20年の間に獅子笛が七孔に変わったというところもあると聞いています。…」とのことです。このようなことから、もともとは笛を地元で作っていたのだが、ある頃からは市販のものを使うようになり、六孔が手に入らずに七孔に変化していったのではないかと推測します。

※ LINK「邦声堂」様のホームページからは、笛についてたくさんのことを学ばせていただいています。どのページもたいへん充実した素晴らしいものですが、特に横笛特集では、六孔と七孔の笛および獅子舞笛についても取り上げておられます。

(04/08/26追加)

下名栗獅子舞保存会の加藤衛拡氏に笛についての見解をお聞きしたところ、やはり推測2が正しいと思われるとのことです。

氏によると、20年ほど前の笛吹が一番下の穴をテープで塞いでいたのを見たことがあるそうですし、初めて笛を教わったときに親笛の方から「右手の小指を押さえるのが大変だったらテープで塞いでもよい」と言われたそうです。実際、右手の薬指と小指は全く同じ動きしかないとのことです。

6孔と7孔の笛 (05/09/04追加)

夏休みに下名栗の笛(古典調7孔4本調子…写真上)を自作してみました。古典調7孔4本調子といっても作り手によって穴位置の取り方等に多少の違いがあるようなので、下名栗のデータを教えていただき同等なものを作製しました。今まで7孔唄用(ドレミ音階)と古典調6孔(高水山獅子笛…写真中央)は何本も作っているのですが、古典調7孔は作る必要がなく吹いたこともありませんでした。今回自作した古典調7孔の笛で獅子舞の曲を吹いて見ると、古典調6孔の高水山の笛と音律の取り方が少し違い、はじめは少し違和感がありました。しかし、少しずつ慣れてきて、試しに右手薬指と小指を同じ指使いで吹いてみると、ほとんど下名栗と近いような感じで吹けるようになりました。したがって、ほぼ前記の推測が正しいのではないかと思います。(下名栗の笛では、低音側の音が高水山・大丹波より少し低くなることが確かめられました。なお、写真では塗りのあるものと無いものを載せましたが、音色の違いは若干あるものの塗りの有無はまったく関係ありません。笛の長さ・太さと穴位置、つまり音律の取り方が重要です。)

夏休みに下名栗の笛(古典調7孔4本調子…写真上)を自作してみました。古典調7孔4本調子といっても作り手によって穴位置の取り方等に多少の違いがあるようなので、下名栗のデータを教えていただき同等なものを作製しました。今まで7孔唄用(ドレミ音階)と古典調6孔(高水山獅子笛…写真中央)は何本も作っているのですが、古典調7孔は作る必要がなく吹いたこともありませんでした。今回自作した古典調7孔の笛で獅子舞の曲を吹いて見ると、古典調6孔の高水山の笛と音律の取り方が少し違い、はじめは少し違和感がありました。しかし、少しずつ慣れてきて、試しに右手薬指と小指を同じ指使いで吹いてみると、ほとんど下名栗と近いような感じで吹けるようになりました。したがって、ほぼ前記の推測が正しいのではないかと思います。(下名栗の笛では、低音側の音が高水山・大丹波より少し低くなることが確かめられました。なお、写真では塗りのあるものと無いものを載せましたが、音色の違いは若干あるものの塗りの有無はまったく関係ありません。笛の長さ・太さと穴位置、つまり音律の取り方が重要です。)

しかし、これ以外に「6孔と7孔では指使いが一部違う可能性も考えられるのでは…」とのご指摘も加藤様からいただきました。7孔では、右手の1から4を全部ふさぎ、左手の5から7を開けた音程と、右手の1から4を全部ふさぎ、左手の5・6をふさぎ7のみ開けた音程がほぼ同じなのに対し、6孔では両者の音が半音程度違うらしいとのことです。確かに、今回2つを吹き較べてみて、指摘されたことが見事に再現されました。

下名栗では、右手の1から4を全部ふさぎ、左手の5・6をふさぎ7のみ開けた音がいくつかの部分で重要な役割をしているとのことで、6孔の高水山・大丹波では同様な音を出すのに、少し指使いが違う可能性もあるかも知れません。昔は数字譜などはなかったはずなので、初めて笛を習うときは指使いから覚えるのではなく、先輩と同じ音が出るように耳で聞き覚えて習ったはずである。(高水山では現在でも耳で聞き覚えて笛を習っているはずで、同じ音を出すようにすることで先輩と同じ指使いになるのではないかと思います。)したがって、6孔の笛から7孔の笛に変わったときも、近い音が出るように指使いを工夫したのではないかと思います。結果的に、いくつかのところでは高水山・大丹波と下名栗では指使いが違っている可能性があります。

(なお、右手の指押さえについては、6孔の高水山と大丹波では小指を使う必要がないので、大部分の人は右手も左手と同じように指の腹(指紋のあるところ)で押さえています。)

笛についてのまとめ

今書いてきたように、笛についてはいくつかのところで違いが生じている。しかし、その差は私から見てそれほど大きな差とは感じられない。六孔と七孔の笛の違いに起因するものと思われるわずかなメロディーの違いは確かにある。しかし、それは楽器の違いによって生じてしまったものであり、もし同じ六孔の笛であったならば、数百年の歳月を経ても三カ所ともほとんど違いが生じなかったであろう。恐らく現在でも、大丹波の笛吹はいくつかの部分での高水山との違いを意識すれば高水山で吹くことができるだろうし、逆に高水山の笛吹も大丹波で吹くことができるであろう。下名栗の場合は、笛の種類が違うのでそう簡単ではないが、案外短期間の練習で高水山・大丹波で吹くことができそうな気がする。

これに対し、舞う(狂う)ことについては一緒に行うのは不可能であると思える。

舞い方(狂い方)については、各演目での演出や所作・舞いの型がかなり異なり、新たに一から習い直さない限り、一緒に演ずるのは不可能であると思える。

※笛について 補足説明 笛(曲)の種類は18種類程度あります。演技の順番に並べると次のようになります。

|

(3)歌(謡い)の違い

加藤氏によると、大丹波、高水山、下名栗の3カ所の歌について、その節がかなり違っているとのことです。私も全く同感です。歌い方の違いを文字で表すのは難しく具体例を示すことはできませんが、確かに、大丹波と高水山と下名栗では、歌の歌い方に大きな差があります。

以上、笛、舞、歌の3つについて、気がつくことを書いてきましたが、このことから導かれることは、舞い方や歌い方に比較して笛(メロディー)は、あまり変化しないという事実です。笛についてはおそらく三百年以上も同じような節で吹かれていたであろうことが推定できます。

笛(曲)から獅子舞の系統を探るというアプローチの仕方は、獅子舞の伝播を探るという面でかなりの精度をもった方法と言えるのではないでしょうか。

※獅子舞歌の伝え方についての補足説明

下名栗では、歌詞の音数律の違い(五七五で始まるのか、七五で始まるのか、七七で始まる歌なのかという違い)で謡いの節に3つのパターンがあることを明らかにされ、獅子舞冊子にもきちんと記載されております。このために、現代人には非常に難しい獅子舞歌が謡いやすくなっています。

高水山や大丹波でも、どこで息つぎをし、どこのところを伸ばして歌うのかということを示したテキストがあるようですが、原則的には先輩の歌い方を耳で覚えて伝えていく手法だと思われます。

10.獅子舞歌の違いを考える

獅子舞歌については、3カ所で不思議な伝わり方をしていることを石川博司先生が明らかにされました。ここで言う獅子舞歌とは、歌う技法としてのことではなく歌詞のことです。

常識で考えるならば、歌(謡い)の歌詞は当然文書にも記録されているはずなので3カ所で同じものが伝わるはずですが、少しずつ違っているのです。口承で伝えられ、それを耳で聞き覚えてから文書に書き記したと考えても、あまりに演目ごとの歌詞にずれが見られます。下の例のように、大丹波の花懸りの1番の歌は、高水山では白刃の2番の歌、下名栗では女獅子隠し3番の歌というように、違っているのです。

(例)花懸りの歌

大丹波

1 これのお堀へ来て見れば さても見事な鯉の八つ連 → 高水山 白刃の2番の歌、 下名栗 女獅子隠しの3番の歌

2 八つ連が尾鰭揃えて行く時は さても館は名所なるもの → 高水山 女獅子隠し3番の歌、 下名栗 竿懸り3番の歌

3 これのお庭へ来て見れば 黄金小草が足に絡まる → 高水山・下名栗 花懸り1番の歌

高水山

1 これのお庭へ来てみれば 黄金小草が足にからまる → 大丹波 花懸り3番の歌

2 水ゆえに奥の朽れ木が流れ来て 今はよしない志もつまの橋 → 大丹波 竿懸り1番の歌

3 志もつまの橋にかくるも縁でそろ 後に残りしうらき恋しや → 大丹波 竿懸り2番の歌

下名栗

1 これのお庭へ来てみれば 黄金小草が足にからまる → 大丹波 花懸り3番の歌

2 水ゆえに奥のくれ木が流れ来て 今はよしなの下妻の橋 → 大丹波 竿懸り1番の歌

3 下妻の橋にかかるもえんでこそ 後に残りしうらきこひしさ → 大丹波 竿懸り2番の歌

高水山と名栗の違いは小さいが、それでも一部で歌が変わっており、もしかしたら教える側で最初から意図的に少しずつ入れ替えて伝授した可能性もあるのではないかと考えました。獅子舞歌に限らず他地区に伝授するときには教える側のプライドもあり、「自分たちの演じているものをそのまま伝授するのではなく、意図的にほんの少し変えて教えた」のではないだろうかとも推測しました。

しかし、先日、演目ごとの歌を何気なく見ていたら、どうも上記の推測が違うような気もしてきました。「花懸り」や「竿懸り」の歌だけでは気がつかなかったが、全ての演目を概観して見ると、各演目に必要とされる歌、あるいはその演目で歌った方が納まりが良いと思われる歌が、伝授された側でもきちんと納まっているのである。さらに、ほんの数首に限られるが、削除された歌とともに新たに登場した歌もあり、伝えられた土地土地で新たに編成し直した可能性もあることに気がつきました。

以上、獅子舞の違いについて気がついたことをいくつか書いてきましたが、当然のことですが「大丹波の獅子舞が高水山に伝えられ、そこでいくつかの改変が行われ、その改変されたものが下名栗に伝えられた」と言うことが出来ると思います。(※1) そして、その改変はかなり大きいもので、演出上の工夫や所作の工夫などいろいろな面にわたります。

したがって、下名栗から見て祖父に当たる大丹波よりも父に当たる高水山との共通性が多いのは当然のことですが、高水山から見ても大丹波よりも下名栗との共通性が多いように思います。祭礼当日に行われる演目の順番にしても、午前中に御幣懸り・花懸り・三拍子を行い、午後に竿懸り・女獅子隠し・白刃を演ずるという面で高水山と下名栗は共通しています。

しかし、これらの獅子舞は、昔のものがそのまま凍結されて現在に伝わっているのではなく、それぞれの地で独自に工夫されたり条件の違いによって変化し、今なお少しづつ変容しているとも言えます。したがって、一番古い大丹波の獅子舞が昔の形態を残していて下名栗が新しいとも言えないと思います。(※2)

演目の順番にしても案外大丹波の方で工夫改良し、花懸りを2回演ずるようにしたり演目の並べ替えをおこなった可能性もないとは言い切れません。現状での違いをそのまま昔もそうだったと類推してしまうと認識を誤る可能性もあります。そういう面で、ここに書いてきたことは、資料のあたり方や検討がまだまだ不足しています。

古い形態のものは3カ所を全て見て検討して行く中で、自ずと浮かび上がってくるのではないでしょうか。

(2005/5/16)

(※1)下名栗の獅子舞が高水山の獅子舞を引き継いでいることは随所に現れている。高水山から伝授されたので当然のことであるが、出始(デハ)の部分なども、大丹波が3笛目で女獅子が向きを変え6笛目で狂い始めるのに対し、高水山と下名栗ではどちらも1笛目で女獅子が向きを変え3笛目で狂い始めている。太刀懸(白刃)で、刀を抜く前に庭場を塩で清めることなども、高水山と下名栗は共通している。他にもたくさんあり他のページで説明済みであるが、「太鼓のたたき方」、「歌に導入するときの笛の吹き方」、「各演目の演出」、「宮詣りから御幣懸への転換」、「獅子舞歌」など多くのことを高水山の獅子舞から受け継いでいると考えられる。

(※2)一般的には大丹波の獅子舞がもっとも古典的で下名栗がもっとも新しいと考えてよさそうであるが、すべてがそうであると言い切れるものではない。案外、下名栗の獅子舞の中に原形を認めるところもいくつかある。例えば、前述の出始(デハ)であるが、庭場を往復するときの狂い方(舞い方)は高水山よりも下名栗の方が原形に近い狂い方であると個人的には推測する。この部分については、昔は高水山でも下名栗や大丹波と同じように、もっと跳ねるように狂っていた(舞っていた)のではないかと個人的には考える。