| 篠笛を自作する |

(初めて笛作りを試みたときからのことが順番に書いてありますので、一般的には下ほど新しい情報になっています。初期の頃と現在では考えが変わったり製作方法も多少違っておりますが、今後も変わっていくと思われますので、初期の文も書き換えせずにそのまま載せています。)

| 高水山獅子舞笛(古典調6孔5本調子)平成23年製作 | 下名栗獅子舞笛(古典調7孔4本調子)平成19年製作 | 囃子笛(古典調6孔5本調子)平成25年製作 |

|

|

|

昔の人は笛をどのようにして手に入れていたのでしょうか。現在と同じで専門の店から購入していたとも考えられますし、笛作りの得意な人が作っていたとも考えられます。篠笛を作るホームページもいくつか公開されており、たまたま自宅近くから手頃な篠竹が手に入りそうだったので笛作りをしてみることにしました。祭礼での笛吹の経験はないもののメロディーは頭に入っているので、自作した笛で獅子舞の曲を吹いてみたいという気持ちもありました。

材料となる篠竹(女竹)等| 上 | 材料となる篠竹。実際に使ったものは写真のものより少し細長いものです。写真のものは長さと太さが規定外のものだったので油ぬきもせず、不要になってしまったものです。 |

|

| 中 | 火であぶり油ぬきをした篠竹。これを2〜3年自然乾燥させてから加工します。

※この竹の例は、まだ青さの残るうちに油抜きをしていた製作初期の頃だったので表面がまだら模様になっていますが、現在では竹の青みが消えてから油抜きをしているので一般的にはもっときれいな色をしています。 |

|

| 下 | 完成した6穴の篠笛。油ぬきしたばかりの物はすぐには笛にできないので、写真は立ち枯れした篠竹で作ったものです。風雨にさらされていたためか、黒く変色した部分がありますが、これも面白いと勝手に思っています。 | |

| 最下 | 歌口側を閉じる栓にする木材。コルクなどの弾力性のある木材の方がよいと思います。今回は家にあったバルサの端材を使いました。右側は円柱形に削り、栓にする直前のもの。 |

この中で特に入手が難しいのは、篠竹(女竹)だと思います。幸い拙宅の近くには篠竹林があり、お願いして2本(そのうちの1本は立ち枯れしたもの)をいただきました。しかし、篠笛を作るのに適した節と節の長さが四十数cm以上ある篠竹はそう多くはありません。たくさん篠竹が自生していても、たいていは節間が短く条件にあう篠竹は少ないものです。また、節間の長さが長いものでも今年生えた新しい竹の場合は、使い物にならないとのことを聞いていたので、きれいな緑色のものよりも多少汚れた感じで、葉のようすも見て数年はたっていそうなものを選びました。

※生育に適した場所なのか、同じ地下茎から出ているのかどうか分かりませんが、篠笛を作れそうなものが一本見つかるとその周りの何本かの篠竹もたいてい条件に合うことに気づきました。ですから、笛作りに適した篠竹はあるところにはまとまってあるとも言えます。

歌口側の栓とするものはコルク栓でもよさそうですが、たまたま自宅にバルサ材の切れ端がありましたので、これを使うことにしました。

のこぎり、切り出しナイフ、きり(ドリル)、紙ヤスリ、接着剤、細長い棒(篠竹の細いもの)、ものさし、コルク栓、和紙、

漆(カシュー漆)、筆、円形の棒ヤスリ

作業してみた結果、きれいに仕上げるにはよく切れる適切な道具が必要だとわかりました。刃物類はよく研いで切れる状態で使うと安全できれいに仕上がります。切り出しナイフがあればよかったのですが、これが自宅になかったため大型のしっかりしたカッターナイフと彫刻刀を使いました。この2つでは安全面で不安がありましたが、彫刻刀をよく研いで使用したらなんとか実用に耐えました。(その後、切り出しナイフを購入して使ってみたが、やはりこちらの方が圧倒的に便利で安全である。出来るだけ切り出しナイフを使うことをお勧めします。)

写真には写っていませんが、指穴や歌口をきれいに仕上げるために円形の棒ヤスリを使いました。これによって、歌口や指穴がきれいに仕上がりました。カシュー漆というものを初めて使いましたが、手軽でかぶれなくてよいのですが臭いもあります。臭いの方はしばらくすると無くなると思います。カシュー漆は釣り道具屋で売っています。

一番上は、穴の位置などはあまり気にせず、試しに作ってみた第1号です。この竹はきちんと用意したものではありません。長さも太さも足りず、歌口近くの節を栓替わりにそのまま使っています。表面は竹の生地のままです。音程はとれておらず、一番高い音が出にくいものです。

中央のものは2番目に作成したもので、規定の太さと長さの篠竹を使い、穴数は高水山と同じ6穴です。穴の位置は紀州の方の祭礼で使うものを参考にさせていただきました。立ち枯れして変色した部分がそのまま出ていますがそれも味の一つかも知れません。高水山の笛(曲)も自己流ながら何とか吹けますが、果たして調子が同じになっているかどうか疑問です。生家に帰ったときに兄に吹いてもらい確かめてみたいと思います。

下のものは、3番目に作ったもので7穴の西洋音階(ドレミ…)のものです。ホームページで公開されている資料から、穴の位置と大きさを図面通りに慎重に開けたので音程はとれています。写真で分かるように、穴の大きさや間隔がそれぞれ違います。私は7孔の笛の経験がなく恥ずかしい話ですが、6孔と較べて右手の小指で第1孔を押さえると他の指が指孔を押さえにくく、これが疑問に思っていました。しかし、右手の人差し指と中指と薬指は第1関節と第2関節の間あたりで押さえるらしいということが、7孔篠笛の吹き方のホームページに書かれており納得しました。

リコーダーの”ラ”の音とこの篠笛の”ラ”の音を比べると、この笛の方がかなり低い音になっています。どのくらいの振動数(周波数)なのか調べてみたいものです。カシュー漆で茶色に着色してみましたが、篠竹の生地のままの方が趣がよかったかも知れません。

ただ音が出るだけのものならば難しいものではないが、きちんと曲が吹けるような音程がとれているものを作るのはかなり大変なことであると思いました。インターネット等で穴位置や篠竹の太さや長さについて公開して下さっている方がいたので何とかできたのですが、何もなかったならかなり試行錯誤が必要だと思います。しかし、初めての私でも何とか出来たので、何回も作っているとノウハウや要領も分かってきて決して難しいものではないことも分かりました。製作時間もさほどかからなくなります。したがって、昔は遠く離れた専門の店で購入するよりも、地元で笛作りの得意な人が作った方が多かったのではないかとも思います。

(というよりも、昔は笛の専門店などは無かったと考えられるので、自分たちが使う笛は自分たちで作ったものだと考えられます。)

同じ指穴の押さえでも、息の吹き込み方で低い音と高い音(甲音)が吹き分けられますが、自分の作ったものでは管尻の方まで押さえた時の倍音はよく出せます。

きちんとしたものを製作するには、よく切れる道具類を揃えることが大切だと思います。

思いの外大変だったのは、歌口側に詰める木の栓です。家に工作用のバルサの端材があったので、これを栓に加工して使いました。ほぼ円柱形にナイフで形を整えてから、篠竹の穴の大きさにまで紙ヤスリで削っていくのですが、これがかなり大変でした。円形でぴったりのサイズにするにはかなり大変な作業です。そして、ちょうど大きすぎず小さすぎずの状態に注意深く削ってからも一苦労でした。仮に栓をしてぴったり納まったのでボンドをつけて再び取り付けてみると、今度はボンドのため微妙に太くなってしまい中に入らなくなってしまったのです。無理に押し込むと竹が割れてしまう恐れもあり、適正な位置まですっぽり押し込むのはあきらめました。

そのため、紙を少しずつ詰めて行きながら音のよく出る位置を調整し直しました。この紙を固めるため、木工用ボンドを使ったのですが、これは、笛を吹いているうちに水分によってふやけてしまい透明だったボンドが白濁してきます。仕上げにカシュー漆で表面をおおっていますので大丈夫だとは思いますが、接着剤は水に強いものを使った方がよかったのか、それとも湿らした和紙の関係で木工ボンドで正解だったのかどうかはよく分かりません。

何にでも当てはまりますが、まわりで見ているのと実際に体験してみるのとでは大きな差があるものです。ほんの少しですが、笛について理解が深まった部分もあります。

(追加) ※兄にこの笛を吹いてもらったところ、わりと強い勢いで息を吹き込んでいました。一庭の笛を吹ききるにはかなりの息の強さが必要なのだと感じましたが、この位の勢いで吹くことによって庭場に響き渡る音を出すことができるのだと思います。また、音程の方は、倍音成分の多い高い音(甲音)の方で主として演奏していることが分かりました。私が自作した笛は6本調子であるにもかかわらず、どうも高水山の笛よりも音が低いような気がして変に思っていたのですが、息の強さが足りなかったからだと分かりました。今度は、高水山と同じ調子(現在は5本調子ですが、昔は4本調子を使っていたと推測しています)の笛を作ってみたいと思います。(しかし、調子が小さいほど節間の長い篠竹が必要になり、条件に合うものは極端に減っていきます。調子の小さい笛(長さが長い笛)ほど高価になるのはそのためかも知れません。)

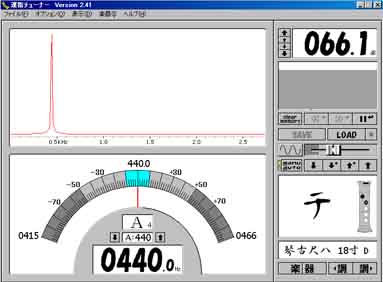

振動数・調子を調べる

先日、とても有用で興味深いプログラムを見つけました。「尺八と遊ぼ」というサイトを主催していらっしゃる黒田建彰様の作られた(尺八)運指チューナーというものです。本来は、管楽器の運指と音程を学習するものだと思いますが、これを使えば笛のピッチ(周波数)や調子を調べることもできます。いろいろな指押さえをして吹いてみると、そのときの周波数や音の強さ、さらにはドレミ音階で何の音なのかも表示されます。調べたところ私の作った6穴の篠笛は6本調子であることが分かりました。思い起こしてみましたら、手に入った篠竹の長さの関係で、私は6本調子用の図面で笛を製作していたのでした。このことをすっかり失念しており、当然といえば当然の結果でした。

篠笛作りにこのソフトを有効に使うことができそうです。試し吹きで周波数を確かめながら穴位置の調整を行えば、より音程のとれた篠笛ができると思います。(実際には、篠笛の音程の調整は開けた穴をパテ等で塞がない限り、低いものを高くすることしかできないそうです)

黒田建彰様は他にもメトロノームや音叉(平均律・純正律のどちらにも対応可)なども公開しており、これらもとても有効な使い方ができるソフトだと思います。

プログラムの入手先およびホームページは次のところです。

今までの経験をもとに、実際の祭礼で使われている4本調子(6穴)の篠笛を製作してみることにしました。

1.事前準備 … 手本となる笛の入手

何事にも準備が大切です。穴位置の確認と竹の太さ・長さを調べるため、実際に売られている篠笛を購入してみることにしました。(本当は、高水山で吹かれている笛を入手したかったのですが、現地に足を運ぶ暇がありませんでした。)

最初はとにかく安くすませようと思い、いろいろなWebから一番安価な笛を探し出し、これを発注しました。一週間もかからず笛が届きましたが、一目見て「こんなものか」とがっかりしました。家人に言わせると、私の作ったものの方が出来がよいとのことです。

そこで、新たにきちんとしたものを入手しようということで、名前の知られている篠笛専門店が製作した4本調子のものを再度発注してみました。普及品レベルのものですが、それでも値段は2倍ほど高価です。両端に籐が巻いてあり、通常はこのくらいのものをお囃子や獅子舞で使っているのではないかと思われるレベルのものです。

届いた笛を見て、やはり出来がはるかによいと思いました。

| 今回完成した笛 | 塗料が乾くまでの笛の立て掛け台 | |

|

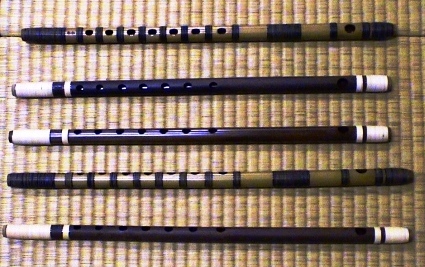

一番目…7穴ドレミ音階 筒音440HZ

(本体は竹生地のまま 管頭絹糸巻き) 二番目…6穴5本調子 (黒塗り 内部赤塗り 絹糸巻き) 三番目…6穴4本調子 (赤塗り 内部黒塗り) 四番目…6穴4本調子 (黒塗り 内部赤塗り 絹糸巻き) |

|

ホームセンターでもらってきた端材に長い棒を取り付けたものです(棒は取り外しできます) |

3.道具類の準備

良いものを作るのに次に重要なのは道具です。前回一番神経を使ったのは穴あけで、このときはカッターナイフで代用しました。今回は、竹細工・木工用のきちんとした切り出しナイフを購入しました。当然ですが、カッターナイフよりも安全で圧倒的に使いやすく、穴あけが能率的にきれいにできました。円形の棒ヤスリを使わなくても切り出しナイフだけで穴がきれいに開けられました。

また、管頭をふさぐ栓はコルクが良さそうですが、ホームセンターで見かけたコルクは径が大きいものしかなく、値段もかなり高価でした。そこで、他に代用できるものがないかと店内を探し見回っていると、バルサ材の丸棒が目にとまりました。直径15mmで長さが1mくらいのものですが、断面がすでに円形になっているので具合がよさそうです。(これから、20本分以上の栓がとれそうです。)前回も栓はバルサ材だったのですが、角材だったため円柱形にするのに苦労しましたが、今回の物は良さそうです。案の定、4本調子くらいでは、このくらいの太さが栓としてちょうどぴったりでした。細くしたいときは平たい板などで押さえつけ、平らなところで転がせば細くなります。また、笛作りに慣れてきたため、歌口と栓までの長さ(ふところ)の調整に、紙などを詰めなくてもバルサの栓だけでできました。(ただ、バルサ材は多孔質で、管内部に塗る漆を吸い込みきれいに塗れません。息がかかり濡れてしまう側のバルサの表面は接着剤等で細かな穴をふさいでから漆を塗った方がよいと思います。)

※追記 軽くて柔らかいバルサ材ですが、その表面に木工接着剤アロンアルファを塗ることにより非常に堅い材質になります。硬化した後は通常の木材よりもずっと堅く丈夫になります。

製作については、前回で学んでいるのでさほど苦労せずできました。ただし、今回は音程がきちんと4本調子になるもの目指すということで、前述のチューナーを使いながら製作しました。

| 穴あけ用ハンダゴテ | 自作の作業箱 | 六孔五本調子 |

最大径7.9mm |

作業箱の材料費 560円 古典調六孔四本調子(籐巻) |

古典調六孔五本調子(籐巻) |

| 一番好みの音色の笛 立ち枯れした竹で作ったものです

6穴4本調子(絹糸巻き 拭き漆仕上げ) |

H16年8月作製の笛 一般的なメーカーの音程に近いものです

6穴5本調子(銀糸巻き 透明漆仕上げ) |

|

|

| 自作した笛のデータ【管尻から各孔の中心までの長さ(mm)】 | 全 長 | 内径 | 外径 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 指孔(指穴)

(無記入は9×8程度) |

1孔 | 2孔 | 3孔 | 4孔 | 5孔 | 6孔 | (7孔) | 歌口 | 管尻〜管頭 | 管尻の内径 | 竹の中央部 |

|

古典調6穴6本調子

(歌口 約12×10) |

83 | 106 | 132 | 155 | 179 | 204 | − | 354 | 410 | 13.3 | 20.7 |

|

古典調6穴5本調子(1)

(歌口 約13×10) |

84 | 104 | 127 | 154 | 183 | 212 | − | 368 | 430 | 12.8 | 20.6 |

|

古典調6穴5本調子(2)

(歌口 約12.5×10.5) |

71 | 101 | 123 | 154 | 189 | 218 | − | 373 | 432 | 13.4 | 20.8 |

|

古典調6穴5本調子(3)

(歌口 約12.3×11.3) (指穴は平均8.5×8.5) |

85 | 109 | 134 | 159 | 188 | 217 | − | 370 | 425 | 12.5 | 20.3 |

| 古典調6穴4本調子(1)

(歌口 約13.3×10.7) |

86 | 111 | 139 | 167 | 196 | 227 | − | 394 | 450 | 13.8 | 21.9 |

| 古典調6穴4本調子(2)

(歌口 約13.1×10.5) |

87 | 112 | 138 | 168 | 198 | 229 | − | 394 | 452 | 13.6 | 21.7 |

| 古典調7穴4本調子

(歌口 約13.5×12.0) (指穴は平均10.0×9.0) |

88.8

(やや小孔) |

112.5

(やや小孔) |

139.0 | 163.8 | 191.8 | 220.0 | 248.3 | 412.8 | 475 | 14.0 | 20.5 |

|

7穴ドレミ音階C

筒音440HZ (歌口 約12.3×10.8) (指穴は平均8×7.4) |

78

(小孔) |

107 | 133

(大孔) |

152

(小孔) |

178 | 202 | 224 | 354 | 405 | 12.7 | 19.4 |

|

7穴ドレミ音階B(1)

筒音415HZ (歌口 約12.4×11.5) (指穴は平均8.5×8.5) |

87

(小孔) |

116 | 145

(大孔) |

163

(小孔) |

191 | 216 | 239 | 381 | 441 | 13.3 | 21.3 |

|

7穴ドレミ音階B(2)

筒音415HZ (歌口 約12.2×10.5) (指穴は平均9.0×7.6) |

84

(小孔) |

114 | 143

(大孔) |

161

(やや小孔) |

188 | 213 | 237 | 378 | 430 | 12.3 | 18.7 |

|

7穴ドレミ音階B(3)

筒音440HZ (歌口 約12.2×10.5) (指穴は平均9.0×7.6) |

66

(小孔) |

96 | 125

(大孔) |

143

(やや小孔) |

170 | 195 | 219 | 360 | 412 | 12.3 | 18.8 |

|

7穴ドレミ音階B♭(1)

筒音392HZ (歌口 約12.3×11.2) (指穴は平均8.5×8.5) |

89

(小孔) |

121 | 151

(大孔) |

171

(小孔) |

199 | 226 | 250 | 403 | 455 | 12.9 | 20.5 |

|

7穴ドレミ音階B♭(2)

筒音392HZ (歌口 約12.5×11.5) (指穴は平均9.0×8.0) |

76

(やや小孔) |

106 | 133

(大孔) |

155

(やや小孔) |

183 | 210 | 236 | 386 | 445 | 12.0 | 19.0 |

|

7穴ドレミ音階B♭(3)

筒音392HZ (歌口 約12.5×11.8) (指穴は平均9.0×8.0) |

77

(やや小孔) |

106 | 133

(大孔) |

155

(やや小孔) |

182 | 209 | 235 | 386 | 440 | 12.0 | 20.0 |

※赤い字は気に入っている笛のデータ

使った篠竹の太さが多少違い、歌口の大きさも少しづつ違ったのでこのようなデータになりましたが、同じ条件(同じくらいの太さ、歌口の大きさ等)で作れば調子と穴位置までの関係はもう少し規則的なものになったのではないかと思います。(※ 太さや歌口が少しずつ違うためか、作るたびごとに穴位置が変わります。

(2006/01/10追記)どの笛も周波数を合わせて作ったつもりですが、今測ってみるとずいぶん周波数が違っているものがあります。音の高さは温度に大きく影響されるので、作った日(季節)の気温のせいかも知れません。

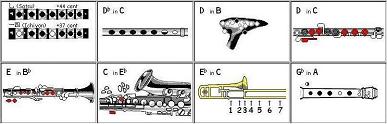

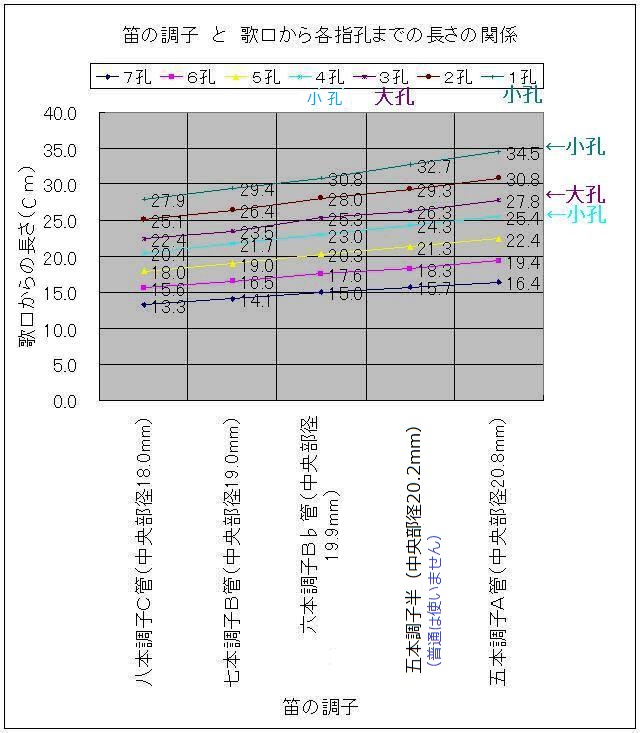

ドレミ音階篠笛を作るとき、モデルとなる笛があれば穴位置はそれを真似すればよいので話は簡単であるが、モデルとなる笛がないときは作るのがなかなか難しい。しかし、現在では作ったことがない調子の笛でも、手頃な太さや長さの竹さえ手に入ればそこそこの音程のものが自作できるようになった。というのは、調子によってある程度規則的に穴位置が変化するからである。

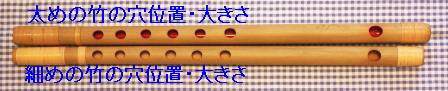

下の写真は上から自作の八本調子(C管)、七本調子(B管)、六本調子(B♭管)、製作途中の五本調子半と五本調子(A管)である。このように調子が小さい笛ほど(長い笛ほど)、歌口から指穴までの長さが長くなっている。したがって、ここにない調子の笛でも下のグラフを見れば、ある程度穴位置が推測できる。実際のところ、製作途中の5本調子半と5本調子(A管)は、指孔位置を類推して作ったものである。

ただし、竹の太さが違うとこの穴位置も微妙にずれる(一般には竹が太くなるほど、歌口から各指孔位置までの長さが短くなると思われる)し、チューナーを使って試し吹きしながら穴の大きさや位置を微調整するのは当然のことである。

| 唄用(ドレミ音階)の笛 | 唄用(ドレミ音階)の笛 |

|---|---|

(’05/3/19掲載) 左より順番に

一番手間ひまがかかったのは赤塗総巻6本調子で、一番短時間にできたのは素竹7本調子のものです。この素竹7本調子は内側の漆塗りの時間をのぞけば、制作時間がわずか30分間です。歌口側の栓(反射壁)は、竹の節をそのまま利用していますので、穴開けと音のチューニングだけで完成です。しかし、面白いことに音はこれがもっとも良いのです。

|

|

| 自作の唄用篠笛の説明

自作の唄用篠笛は右の写真(上下どちらも6本調子B♭管です)のようなものですが、正確には唄用篠笛というよりはドレミ音階篠笛と呼ぶべきものかも知れません。(メリ・カリをあまり使わなくても、ドレミ・・の音(周波数)が出るように作っています。) 一(右手小指)と二(右手薬指)の穴位置が一般的な唄用のものより開いており、三(右手中指)と四(右手人差し指)の間が少し狭くなっています。一と四の穴位置を頭側に寄せ指孔間隔の差をなくすには、これらの穴を小さくすればよいのですが、小さすぎると音の抜けが悪くなるような気がします。三(右手中指)の穴を少し管尻側にもって行くことにより四(右手人指し指)との間隔を広げることができますが、三の穴を更に大きくする必要があります。あまり等間隔の指孔を作ることにとらわれすぎると、穴の大きさに極端に差がある笛になってしまい、音の面で良くないような気がします。 なお、製作するには最初に歌口を作り、試し吹きをしながら一、二、三・・の順番で穴開けをしていきます。一、二、三の指孔を作るときには、最初に周波数をピッタリ合わせて作っても、五、六、七等の頭側の穴を開けたとき多少周波数が変わってきてしまうこともあります。また、管内の塗りによっても音の高さが変わります。手間がかかりますが、中塗りもした上で全体の音律のバランスを取って微調整しながら作ることになります。 (ドレミ音階篠笛は製作に時間がかかります。しかし、周波数を測りながら丁寧に製作すると、市販のものよりも音程の確かな笛を作ることができます。) |

特に気に入っている自作のドレミ音階の笛(6本調子B♭管)

|

| 市販篠笛(プラスチック製)と自作篠笛の比較

2005/10/30追加 見本無しで製作した自作の唄用(ドレミ音階)篠笛が、市販の唄用篠笛と違いがあるのかどうか以前から興味をもっていました。そこでプラスチック製の安価(1,890円)なものですが、よく売れているらしいメーカーの笛を購入して、これと比べてみました。 右の写真で、上が自作の籐巻き素竹製7本調子(B管)、下が市販のプラスチック製7本調子(B管)です。 吹いてみて、市販のプラスチック製の笛は「良くできている」という感想を持ちました。篠笛特有の味のある音色や鳴りの良さでは竹製にかないませんが、音程もしっかりしておりどの音も均等に出るので、プラスチック製といえども下手な竹製よりも良いという評価は当たっていると思います。 指孔の大きさや孔位置を計測してみると、歌口から測った場合、自作のものと大差ありません。見本を見ずにチューナーを頼りに作っても、周波数を合わせて作ると結果的に指孔がほぼ同じになるのでしょう。 しかし、大きな違いが一つあります。それは管尻までの長さの違いです。自作のものより第一孔から管尻までの長さが約20mm程度短いのです。結果的に筒音の高さが両者で少し違います。私は何かの本で、筒音の周波数は「移動ド」の音程で「ラ」だと聞きかじっていたので、七本調子(B管)の場合は415Hzになるはずなのでそのように作っていました。しかし、このプラスチック製七本調子(B管)の筒音は440Hzでした。少なくともこの笛は、筒音(全ての指を塞いだ音)が「移動ド」の「ラ」ではなく半音高い「ラ♯」になっていることが分かりました。(固定ドとするならば440Hzは「ラ(A)」であることに違いはないのですが……) 尺八運指チューナーを七本調子にセットして両者を筒音で吹いてみると、このプラスチック製の場合が筒音の指押さえと一致しており、自作のものでは?マークが出てしまいます。もしかしたら、私の聞きかじっていたことが間違っていて、筒音は「移動ド」の「ラ」と決まっているのではないのかも知れません。もっとも、筒音を使う譜面はあまり多くないので、実用上はさほど大差ありません。(厳密に言うと0の音の高さも少し違い、この音を吹くときのカリの具合も若干違います。) あとプラスチック製篠笛の二と三の孔は、ほんの少し斜めに穿っており、これは半押さえの「二メ」や「三メ」の音が出やすくする工夫かも知れません。これからの笛作りの参考にさせてもらおうと考えています。 |

上が自作のドレミ音階7本調子(素竹籐巻き製)

下が市販のドレミ音階7本調子(プラスチック製)

|

| きれいな指孔をあける方法

ハンダゴテ等である程度の大きさまで焼いてあると、切り出しナイフを使って比較的きれいな穴が開けられます。仕上げにヤスリやルーターを使うと、もっときれいな指孔が開けられます。写真は1600円で手に入れたルーターですが、上の素竹籐巻B管はこのルーターで最後の仕上げをしました。ただし、注意点が2つあります。 一つ目は、うっかりすると削りすぎてしまうことがあります。きれいな穴にしようとして使いすぎると、音が高くなってしまい二度と元に戻せません。チューナーで音程を確かめながら少しずつ削るようにします。 二つ目は、回転の勢いがよすぎて穴からはずれて竹を傷つけることがあることです。写真の素竹籐巻B管はこのような傷がいくつか付いてしまっています。マスキングテープ等で保護して作業すればよかったかも知れません。 |

|

| 鳴りの良い笛を作る試み

2005/12/29 & 2006/01/01追加 音色を気にせず、音が良く出ることのみを目指した笛は、どのようなものになるであろうか。 いくつかの仮定をもとに笛作りを試みた。 右の写真で、上は普通に作った6本調子(B♭管)(籐巻き)、下が鳴りの良いものを作ろうとの意思で製作した6本調子(B♭管)(金色塗り)である。

|

上が普通に作った6本調子B♭管(素竹籐巻き製) 下が鳴りの良さを試みた6本調子B♭管(カシュー金色塗装製)

|

6.分かったことと感想

現在までに、100本以上の笛を作ってきましたが、これまででいくつか気がついたことを書きます。

まず、良いものを作るには何と言っても材料が重要です。特に音の響きについては、材質が重要なような気がします。自宅に保管してある300本あまりの篠竹の中でも、適度な太さで堅く目の詰まった良質の竹はあまり多くはありません。また、何年か自然乾燥させたものが良いとのことですが、だめな材は何年たってもだめだと聞いたこともあります。普通のものなら、吹き込んでいるうちに、だんだん音が良くなるようです。吹き込むことによって、周波数ごとによく響く音ができてくるようです。

他のWebをみると、音に一番大きな影響をおよぼすのは管の内径の変化だと書いてあります。歌口から管尻に向かって竹が徐々に細くなって行きますが、この内径の変化のしかたによって音に大きな差があるそうです。

竹は割れるということがちょくちょくあります。自然乾燥させているうちにヒビが入ってくるものもありますし、製作途中で割れるものもあります。穴を開けるときに、ドリルの細い刃が斜めになってしまい、テコのような力がかかり割れてしまったものもありますし、せっかく音程のとれた穴あけが終わり次は内部の塗装と期待してても、朝になってみたらヒビが入ってしまっているものもありました。冬場の乾燥で割れてしまったようです。もともとの材料がだめだったのだと思いますが、やはり数年寝かしても割れなかったものを使うのが一番なのでしょう。

今回、黒田氏の作成した尺八運指チューナーの利用価値を再認識しました。笛作りにとても重宝しました。音感のある人ならこれがなくても見本品と吹き比べながらでもできると思いますが、チューナーのお陰で素人でも市販のものに遜色のない音程のものができるのではないかと思います。(しかし、実際には囃子笛の場合、音程よりも音色が大切なのかも知れません。)

なお、見本の笛と同じ太さの篠竹が用意できれば、製作はかなり簡単です。見本笛の太さと用いる篠竹の太さが違いすぎると、チューナーを使っても穴位置の決定は楽ではありません。見本笛より太すぎたり細すぎたりすると指穴の位置が少しずつ変わってきて、製作は大変です。(もしかしたら太さではなく、開けた歌口の大きさの違いによって穴位置が変わったのかも知れませんが…)

また、見本の笛がなくても一本目は試しのつもりで作れば、チューナーを使うことにより目的の調子の笛が作れます。(この場合、1本目は捨ててもよいような竹で作る。)最初は試行錯誤で穴あけをしていき、音程をとるために倍以上も大きい長円形の指穴になってしまったり、間違った穴をガムテープ等でふさぐ必要もありますが、このデータを2本目で使えば充分製作が可能です。事実、4本調子以外は試行錯誤で作りました。ただし、正式に作る2本目の竹は試しに作るものとほぼ同じ太さで歌口も同じ大きさにする必要があります。なお、竹の太さも作ろうとする調子によって、それぞれ適当な太さがあるようです。

※計算式によって周波数と穴位置の関係を求めることも不可能とは言えないが、開口端補正をどのくらいにしたらよいのか見当がつかず、やはり見本となる笛をもとにチューナーを利用しながら作るのが一番確実であると思われます。

(※ 計算式は物理関係の本に出ていますが、管径が少しずつ変化する自然素材の篠竹について、その穴位置と周波数を厳密に計算で出すのは容易ではないようです。)

| 笛作りを初めて試みた時から現在までに徐々に分かってきたことをそのまま書き加えてしまっていますので、今となってはおかしなところも多々あります。いずれ、書き直さなくてはならないと思いながらも、忙しさにかまけてそのままになっています。一からの書き直しも大変なので、この数ヶ月間にいただいた質問に対する自分なりの回答をその後の知見として書き加え、一部書き直しもさせていただきました。(なお、私は笛作りについて素人で、正しいとは言えないところもあるかと思います。参考程度に留めておいて下されば幸いです。) |

(Q)中島様は尺八運指チューナーで古典調の篠笛を作っておられるようですが、尺八運指チューナーで示される周波数は、古典調のものではなく唄用のものではないでしょうか。

(Q)漆がなかなかきれいに塗れませんが、どうしたらよいのでしょうか。

<2011/10/01> 仕上げ塗りの注意点

塗装済みの笛の中で塗装面が何らかの理由で傷つくと、塗膜がペロリとはげ落ちてしまうものもあります。特に、顔料入りの色カシュー漆で最初から厚く塗ってしまった場合に剥がれやすいという気がしています。これは一番最初の塗りで、竹と塗料がうまく密着しなかったためだと考えられます。最初の塗装は次からの塗装の下準備と考えた方がよく、竹表面にいかにカシュー漆を染みこませるかに気を配るべきです。そのため、あらかじめ適度な目の粗さの紙ヤスリで表面をケレンがけしておくとともに、薄め液を適量加えたカシュー漆で薄く均一に塗るようにします。2度目以降の塗装でもその都度目の細かい紙ヤスリで研いで塗装して行くと、4〜5回の塗装で鏡のように綺麗な塗膜ができます。 <2011/01/22> 本漆とカシュー漆

<2013/08/09> 本漆とカシュー漆を塗り重ねる場合の注意点

(Q)できあがった笛が、高音は良いのだが低音が鳴りません。どうしたらよいのでしょうか。

(Q)どのような篠竹が笛作りに適しているのでしょうか。

良い竹の見つけ方・採り方 <2005/11/26初出><2009/01/01写真追加>

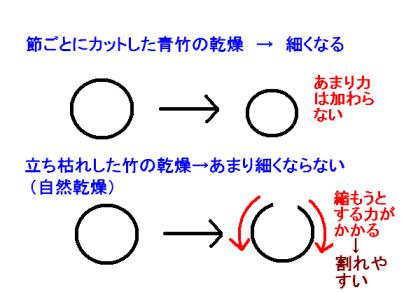

(Q)笛が割れてしまうのはどこに原因があるのか。<2009/01/01初出>

割れない竹材・虫の被害のない竹材の作り方

現在、竹の採取後の一番良い方法は、「竹を一節ごとに切って熱湯で煮てしまう」方法だと考えるようになった。すぐ煮てしまえば、汚れを落とす作業も楽になり、竹の表皮に着いていた菌類や産み付けられた虫の卵等も死滅させることができると思われるからである。何よりも、菌類等の栄養分になる有機物を早い段階で取り除くことができる。

(Q)管の内部の漆塗りはどんな意味があり、丁寧に塗る必要があるのでしょうか。

(Q)マスキングテープをよく使うということですが、どこで使うのでしょうか。

(Q)竹は油抜きをして使いますが、これはどんな意味があるのでしょうか。

<2008/02/13> 追記

<2011/01/22> 採取した後すぐに煮てしまう油抜きの実施

(Q)歌口はどのように作ればよいのか。

|

説 明

|

写 真

|

| 篠竹林

篠竹(女竹)は管が細長い竹で、釣り竿や笛に使われます。晩秋から冬場にかけて切り出して使いますが、笛に用いるには、節間の長さが最低でも40数cmは必要です。 1年目の若い竹は乾燥させるとしなびてしまい笛にできません。枝の付き方や表面のようすから判断して3年以上はたっていそうな竹を切り出します。 立ち枯れしたものからも良い笛を作ることができ、良い竹かどうかはたたいてみたときの音である程度分かります。病気等で若くして立ち枯れしてしまったものは、色が黄色味をおびており重さも軽く、ノコギリで楽に切れますが、これは使い物になりません。反対に、色が白っぽくて堅い竹は重みもあり、良い笛になることが多いと思われます。 ※2024年12月30日追記 笛材として最も優れているのは、生えてから4年目の青竹を切り出して処理したものであることが分かりました。そして、笛を作るには油抜き・矯正処理をしてから少なくても3年以上(できたら5年以上)たってから作ると真冬でも割れてしまうことはありません。 |

|

| 竹の切り出し

自宅から1kmほどのところに、花が咲き枯れてしまった篠竹林があります。(上の写真の篠竹林とは違うところです。)持ち主の人がいくら採ってもよいと言ってくれたのですが、とりあえず20本くらいもらってきました。下側は太く短い節間で、上の方も細く短いため、笛にできるのは目の高さあたりの上下4節分くらいです。肩に担いで家まで運んでくるため、運びやすいように束ねて持ってきました。 採ってきた竹は一節ごとにカットし、両端の節をドリルやナイフで穴を開けます。その後、熱湯で煮て竹に含まれている有機物を取り除いてから天日干しをします。 |

|

| 竹の矯正と油抜き

冬場の乾燥した天気で一週間程度(始めに煮ない方法ではもっと長い期間)干したら、竹の矯正(始めに煮ない場合は油抜きも兼ねる)を行います。 あらかじめ曲がりのようすをチェックし、力を加える部分に鉛筆等で印をつけておきます。 写真は平らな机に篠竹を置き、曲がり具合をチェックしているところです。下にすき間ができているので曲がっていることが分かります。 真ん中の写真はガス火で油抜きしているところです。理想は炭火なのですが、準備できないのでガス火で行っています。焦げないように注意しながら火を通すと、切り口から蒸気や汁が出てきます。青臭い臭いもかなりします。このときに、チェックしておいた部分を目安にして竹の曲がりも直すようにします。床に桐の端材を置きこの上に竹の一端をのせ、曲がっているところを足で踏みつけて矯正します。曲がっている中心部の両端から少しずつ両足で力を加え、徐々に中心部に向かって力を加えていき真っ直ぐに直します。(チェックしたところだけに力を加えると、この部分だけが強く曲がってしまいます。) 矯正しすぎて反対側に曲がりすぎた場合は、もう一度加熱してすぐに柔らかい板(コルクカーペット等)の上に移し、上から別の板をあてがい竹が冷めるまでコロコロと転がします。上下動なくスムーズにコロコロ転がるようならば良い笛材になるといえます。(これは、熱いうちにやらねばなりません。また、すべてがこの方法で円形で真っ直ぐな竹にできるわけではありません。すぐに元の状態に戻ってしまいそうな竹は、冷えるまで力を加えたまま冷まします。) 油抜きをすると、竹の表面がほんの少し透き通ったような感じになり(実際に透き通るわけではありません)、堅く引き締まるように感じます。(少しオーバーな表現かも知れませんが叩いてみると音が変わります。加熱前の竹はコンコンという感じですが、加熱後にはカンカンというような高い音になります。) この後、乾燥した風通しの良いところで、保存しておきます。 |

|

| 竹のストックと選び出し

現在300本くらいストックがありますが、たくさんあるようでも作りたい種類の竹を選び出そうとすると、該当する竹はかなり少なくなります。 今回、下名栗の獅子舞笛(7孔4本調子)を作るので、中央部の太さが20.5mm程度で長さの長い竹(約49cm以上)を選びました。49cm以上の竹は数本しかありません。なお、写真右側の笛はすでに自作した下名栗獅子舞用の笛です。今回は同じ笛をもう一管作り、その製作過程を写真に残しておこうと思います。(ここに掲載の写真等) |

|

| 管尻・管頭を決める

モデルとなる笛(モデルがなければ数値データ)と選び出した竹を比較して、管尻になる位置、管頭となる位置の見当をつけます。管尻となる位置、管頭となる位置が決まったら、その場所をノコギリできれいに切ります。切り口がささくれそうな場合は、マスキングテープで巻いて一緒に切り落とせばよいでしょう。よく切れるノコギリがあるとベストです。切り口が斜めになってしまった場合には、ヤスリ等で真っ直ぐに直します。 今回の竹は作ろうとする笛に対してぎりぎりの長さでした。一般的には作ろうとする笛に対して十分長い竹の方が余裕をもって位置を決めることができます。 |

|

| 管内の清掃

管内を紙ヤスリを巻いた棒(棒に両面テープで紙ヤスリを貼り付けたもの)できれいにします。管の内側は柔らかい組織なので、この部分を落とした方がよく鳴る笛になると思われます。できるだけきれいな円形(真円形)になるようにします。 (※ドレミ音階の笛を作るには試し吹きをしながら作る関係で、管内の清掃はここで行うべきですが、古典調の笛(今回の笛)は穴開けの後に清掃した方がよいと思います。実際には後で内部に漆を塗るのであまり大きな影響はないが、穴開けの時に内部にキズがついたりハンダゴテが誤って管の底に触れてしまう可能性もあり、清掃が後の方が仕上がりがきれいになる。) |

|

| 穴位置の決定

穴位置に鉛筆やサインペンで印をつけます。見本の笛と同等な竹が準備できたときや、穴位置や大きさの数値データが分かっている場合には、そのとおりの位置に印をつけます。当然のことですが、すべての穴位置が一直線上になるように注意して印をつけます。 このあと各位置にドリルで穴を開けます。 |

|

| 補足 穴開け側とその注意点

右の写真のように、乾燥させると芽(数年後に枝になる)のある側にヒビが入る竹がよくあります。ここは割れやすいところで、歌口や指穴を開ける側は、この位置(芽の側)を避けるべきです。私は180度反対側に穴開けをしますが、市販の笛には90度や60度ぐらいのものもあり、音の鳴りを含めてもう少し検討が必要です。なお、竹は節ごとに枝のついている側が交互になっており、断面の形もこの方向にやや長い楕円形になっています。 下の竹は右端から3cmまで少しヒビが入っていますが、この程度なら籐巻きをするようにすれば問題ないでしょう。現在ヒビのない管尻側や中央部も将来の用心のため籐巻きをしておいた方がよさそうな竹です。 歌口や指孔の形や形状については、管内の形状とともにいくつかのノウハウがあるようです。まだ、よく分からないのですが、同じエアリード楽器のフルート等と共通するものがあるのではないかと思っています。 (05/09/04追加写真説明)右の写真は8月に製作した古典調6孔5本調子(高水山獅子舞笛)です。上と下では意識して歌口の形を変えて作ってみました。上は四角に近い長円形、下はほぼ円形です。歌口の形が音におよぼす影響はフルートの歌口のノウハウと近いものがあると考えています。なお、歌口の大きさはその形状にもよりますが、内径の80%弱ぐらいが適当なようです。(初めての製作から30本目くらいまでは、適度な大きさを見つけるために試し吹きをしながら広げていましたが、現在はだいたいの見当がつくようになりました。) (05/12/10追加)歌口の端から反射壁までの長さ(ふところ)は、作った時期により少しずつ変化しています。初期の頃は5mm程度が多かったが、2005年は2mm程度が多く、中には1mmの唄用(ドレミ音階)のものも作りました。しかし、冬場に長く吹いていると、音がかなり変化していくものがあり、もしかしたら「ふところ」の長さが短すぎるのかも知れないと思い始めました。冬場は特に露が溜まりやすく、反射壁についた露や歌口付近に溜まった露により1mm程度では影響が出やすいのかも知れないと考え、現在では3mm程度までふところを長くしています。(自然素材の竹を使った場合、同一条件の竹を用意することが難しいため、原因が何であるかを特定するのは困難です。あくまで個人的な推測であり、今後考えが変わるかも知れません。) |

|

| 穴開け

ドリル等で小さい穴を開けた後は、本来は試し吹きをして周波数を確かめながら切り出しナイフで穴を大きくしていくのですが、見本の笛と同等な竹が準備できた場合はハンダゴテで穴開けをしても支障がないと思っています。ハンダゴテを使うと短時間できれいな穴が開けられます。最近はこの方法を使うことが多くなっています。 |

|

| 歌口および指孔の整形

切り出しナイフによって、歌口と指孔の形を整えます。見本の笛がある場合や指孔等のデータが分かっている場合は、そのような大きさ・形になるように切り出しナイフで穴を大きくします。円形のヤスリで形を整えてもよいと思います。 (ドレミ音階の笛を作るときにはチューナーを使い、試し吹きをして周波数を確かめながら作りますが、古典調の場合は使わなくてもよさそうだと思っています。) 簡単に書いていますが、実はこの工程が一番神経を使い、多くのノウハウがあるところです。笛の性能は歌口・指孔の大きさや形状によって大きく左右されます。 ※(08/08/11補足説明)(写真下) 一つの穴開けだけに集中していると全体としてのバランスが崩れてしまうこともあります。そのようにならないよう、各孔が一直線上にのっているかどうかも適時調べます。写真はヒモを使って各孔の中心線がずれていないかどうか調べているところです。また、全体的な穴の大きさのバランスも適宜調べながら作製します。 |

|

| 反射壁をつくる

歌口側にコルクやバルサ材で栓をします。ホームセンター等で径が15mmで長さが900mmのバルサ材が売っていますのでそれを使っています。バルサ材を8cm程度の長さに切断します。これを板で床に押しつけながら転がし、管頭側に入るくらいまで細くします。反射壁になる方のバルサ材の断面を紙ヤスリで平らにしてからアロンアルファを塗ります。乾いてカチカチに堅くなったら、バルサ材と管内部の両方にボンドを塗り、歌口の端から3mm程度の位置まで押し込みます。反射壁から管内部にボンドが少しはみ出ますので、これを先を曲げた針金等(歯間ブラシがあれば一番使いやすいと思います)で歌口からすくい取ります。 ※追記 軽くて柔らかいバルサ材ですが、その表面に木工接着剤アロンアルファを塗ることにより非常に堅い材質になります。多孔質で接着剤がよく染みこみますがアロンアルファが硬化した後は普通の木材よりもずっと堅く丈夫になります。 |

|

| 管内部の塗装

管の内部を塗装します。フィルムケースに赤色のカシュー漆と薄め液を適量入れて混ぜ合わせます。スポイトで各孔にこの液をたらし、布を巻きつけた細い棒で管内をカシュー漆で塗装します。 歌口や指孔の断面もカシュー漆で塗装します。この部分の塗装については始めのうちは極細の筆で塗っていましたが、最近はツマヨウジ(※)を筆代わりにしています。筆を使うと作業が終わるつど薄め液で塗料を洗い落としたりで手間がかかりましたが、ツマヨウジなら使い捨てにできるし、筆とくらべても遜色ありません。Webを拝見したところ、塩ビ水道管横笛の「かのう」さんもツマヨウジを使っていらっしゃるようです。※現在はツマヨウジよりも「焼き鳥等の串」を使っています。軸が長く丈夫なのでより使いやすく感じます。 中塗りは3〜4回はすべきだと考えますが、1回目と2回目の間はかなり空ける必要があります。1回目の塗装では竹の地肌まで塗料が浸透するため、乾燥にも時間がかかります。カシュー漆の臭いがあまり気にならなくなるまで待った方がよいと思います。 |

|

| 管頭の処理

管頭側にはみ出ている余分なバルサ材を竹ごとノコギリで切り落とします。この後、ヤスリで管頭側の形を整えます。私の場合は、笛の両端が心持ち丸みを持っている方が好きなので両端を少し絞るようにすることがよくあります。バルサ材の断面はアロンアルファを塗るとすきまがふさがって堅くなるので、その後で漆(カシュー漆)を塗ります。これで笛としてはとりあえず完成ということになります。(ただし、実際には音をよくするために内部の塗装をあと数回します。また、割れを防ぐためや装飾として籐巻きも行うことがあります。) 注意:作製の手順は臨機応変に変えています。管内部の塗装は笛ができあがってからの方が良かったのかも知れません。 |

|

| 管表面の塗装

今回の竹は表面がきれいではなかったので漆仕上げにすることにしました。漆(カシュー漆)が塗れるよう、表皮を紙ヤスリできれいに削り取ります。できるだけ表面が平滑面になるようにします。 次に、カシュー漆と薄め液を適量加えてよく混ぜたもので塗装していきます。カシュー漆の原液そのままでは、笛につかないこともあります。(竹表面がツルツルだったりすると、漆が膜状にはがれることがあります。)一回目の塗装は地肌が透けるくらい薄く塗る方がよいでしょう。 今回は両端に籐を巻く予定ですので、この部分は塗っても意味がないので塗りませんでした。この後、自作の立て掛け台で2日間ほど乾燥させます。(実際には塗らないで残しておいた白い部分も、2回目以降の塗装で塗ってしまいました。) |

|

| 籐巻きとその準備

外側と内側を何度か塗装した後、両端に籐を巻きます。(巻かなければならないものではありません。) 籐を巻くには、素竹の場合も塗装の場合も表面を削っておく必要があります。削る位置の目印にマスキングテープを巻き、切り出しナイフで切れ込みを入れた後、ナイフで塗装や表皮(素竹の場合)を削り取ります。籐は10分ほどぬるま湯につけたものを使い、巻き始めの部分を瞬間接着剤で貼り付けます。その後、籐を巻く部分にボンドを塗って籐を巻きます。巻き終わりの部分も巻き始めと同じように瞬間接着剤で固定します。 ※表皮や塗装を削り取った部分に籐がピッタリと収まることはまれで、わずかにすき間ができてしまいます。この部分は再度、塗装することになりますがきれいにできません。プロの制作者は別の方法でやっているのでしょう。 ※(05/09/04追加)(写真下)いったん塗った塗装をわざわざはがしてから籐巻きするのもどうなのかと思い、別の方法でも試してみました。最初に竹表面を削ったらすぐに籐巻きをしてしまい、次に籐を巻いた部分をマスキングテープで覆い色漆(黒漆)で塗装する方法です。 右の写真は、この方法で3回程度の塗装を済ませた後に、いったんテープをはがしてはみ出た塗料のバリをとってから、新たに仕上げ塗装のためにテープを巻いたものです。この後、もう一度研ぎをしてから仕上げの漆(カシュー漆)を塗ります。この方法だと色漆(黒漆)で仕上げ塗りをすることができます。また、わりときれいにできる上に工程も減らせるのでよい方法だと思います。ただし、テープに少しでもすき間があると籐の溝を通して漆がにじんでくるのでテープの巻きは丁寧に行う必要があります。(マスキングテープの種類(メーカー)によって粘着力の差が多少あり、ピッタリ貼り付く物とそうでない物があります。) |

|

| 管表面の研ぎ出し

籐は、ニスや透明漆をうすくかけておいた方が雨天時の使用でも安心です。また、巻きがとれにくくもなります。 きれいに仕上げるために黒色の部分も紙ヤスリで平滑にします。研ぎをするといったん笛の光沢がなくなります。 上の道具は、平らな棒きれに目の細かい紙ヤスリを貼り付けたもので、最初にこれで表面を平らにします。この後、耐水性の細かい紙ヤスリで水研ぎし、表面の凹凸をできるだけなくします。 |

|

| 仕上げの塗装と完成した笛

仕上げの透明漆を塗ります。薄い均一の塗膜になるよう全体を塗装して2日間ほど乾燥させます。あまりホコリがたたないような部屋で作業するのが良いでしょう。 中央が今回の笛(黒塗)、左が最初に製作したもの(素竹)、右端が最後に作った笛(透明塗) すべて一長一短があり満足できる笛はありません。音色はともかくとして一番よく鳴るのは右端の笛です。 30℃における周波数(呂音)… 筒音385Hz、一468Hz、二506Hz、三553Hz、四601Hz、五667Hz、六749Hz、七840Hz 下名栗の笛は全長が47〜48cmもあります。三匹獅子舞の笛としては、かなり大きいものと思われます。 |

|

2006年10月8日に青梅市野上の春日神社の獅子舞を見学しました。獅子舞の芸態にも興味深いものがありましたが、笛吹きの方々が持っておられる笛に大変興味を持ちました。市販のものではまず見ることができないほど頭(かしら)が長い笛を使っておられる方や、7孔笛を6孔笛にしたものを使っておられる方や、深い色合いの見事な笛を使っておられる方がいました。

右の写真は7孔の囃子笛を6孔の獅子舞笛にしたもので、このような笛を使っておられる方を何名かお見かけしました。一番管尻側の指穴を塞いで6孔笛として使うことについては、以前「獅子舞の変容」のページでも考察したように、かつて6孔の笛がほとんど市販されていなかったためだろうと思われます。野上の獅子舞でもかつての高水山と同じように、7孔笛を6孔笛にして使うことが一部であったことが分かります。

話をもとに戻しますが、野上では特別に作ってもらった笛を使っておられる方が多いようでした。頭(かしら)の非常に長い笛をお持ちの方に聞いたところ、野上の獅子舞用に特別に作ってもらったとのことで、このような笛をお持ちの方が他にも数名いらっしゃいました。

その中で特に興味を持ったのは、紫がかった美しい褐色の光沢をもった笛でした。さっそく持ち主の方に、どこの笛(製作者・メーカー)のものかお聞きしたところ、何と、ご自身で製作したものだということでした。その出来に大いに感心していたところ、作者である細谷様はお住まいが神社のすぐ近くということで、自作の笛を何管か持ってきて下さることになりました。祭礼が終了してから社務所にてじっくり拝見させていただきましたが、私の作っているものよりもはるかに素晴らしいできばえのもので、これほど丁寧に作られた笛はめったにないと感心しました。

当日は残念ながら専用カメラを持っておらず、ビデオカメラのおまけ機能のカメラで撮影せざるをえなかったため、これらの笛のもつ気品や質感がうまくあらわれず残念です。竹も燻し竹を使ったものが多く、籐も丁寧に染色したものを巻いているものもあり、気品と美しさを持つ逸品ばかりでした。すべてに銘が焼き印されております。(銘はカメラに撮ったからと安心していたところ、解像度の低いカメラであったため自宅で銘が確認できませんでした。残念です。)

細谷様は、獅子舞(6孔)はもちろんお囃子(7孔)も吹かれるとのことです。なお、製作をはじめた初期の頃には、笛の専門店である邦声堂(青梅市千ヶ瀬)の高橋様にいろいろとご教示いただいたとお聞きしました。一管仕上げるのに三ヶ月以上かけているとのことで、頭(かしら)の黒檀も貼り付けでなく管に埋め込んでいるとのことです。竹材は群馬県の沼田市より購入しているそうです。

左側の写真は製作途中のもので、右側は完成したものです。古典調6孔の全長402mmで三匹獅子舞の中では短めの笛だと思います。祭礼で実際に使って頂ければ(小瀬戸の伝統的な笛とほぼ同じ音程になっていれば)、うれしく思います。

自作の小瀬戸の獅子舞笛は小瀬戸の伝統的な笛よりも若干音程が低めであることが分かりました。10月12日の祭礼終了後に、小瀬戸の笛の名手であり指導者でもある杉山様が吹き比べてくれましたが、確かにどの指押さえの時も音が少し低めでした。夏に笛を作ったときには、教えて頂いた笛のデータ(笛の太さ、長さ、指孔の位置、大きさ等)通りに作ったつもりでしたが、やはり実物を前にしないと同等な笛を作ることは難しいものです。(実物とは穴の大きさや内径が少しずつ違ったようです)

幸いにも今回、小瀬戸の笛(データを教えて頂いた笛とは別の笛です)を一管お借りすることができたので、吹き比べながらできるだけ近い音程になるよう笛を調整してみようと思います。

(※笛は音を低く作り直すことはほぼ不可能ですが、音を少しだけ高くなるようにすることはできなくはありません。我流の方法ですが、調整の様子を後日書きたいと思います。)

10月12日に小瀬戸の獅子舞を見学しましたが、私が今年見た獅子舞の中では一番だったと思います。笛もよく揃っていたし、舞いも歌も解説もとても良いものでした。特に関心したのは、獅子舞の活性化やより良いものにする工夫が随所に見られ、子どもたちの取り込みにとても熱心だったことです。

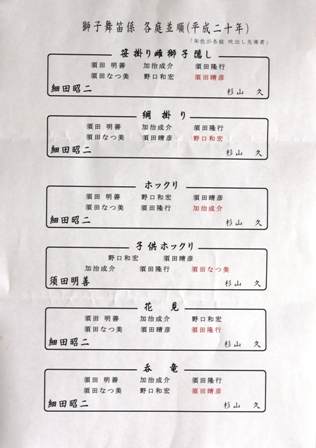

写真は、西洋音階に慣れた子どもたちにも笛が早く吹けるように、笛(曲)を五線譜に採譜したものだそうです。理解を速めるために指押さえの図も併記してあります。小瀬戸では獅子に子どもたちが出演するようになり(子ども獅子)、笛方にも2名の女性(大学生)が入った上にこれからは子どもたちの演奏も期待できそうです。

( ※右下のただし書き: この楽譜は昭和37年〜平成17年の例大祭の録音を基に所有のピアノ・パソコンで五線紙に仮に移してみたもので実際に祭りで演奏するものとは隔たりがあります。小瀬戸浅間神社の獅子舞の笛練習用として作成いたしました。正調の文献はありません、代々 口伝となっておりますのでご理解の程ご容赦願います。杉山 久)

さらに、笛方の配置にも工夫がなされていることに感心しました。写真は演目ごとの笛方の配置を図にしたものだそうですが、進行役(赤い字)も決めているとのことです。コーラスでも人の配置のしかたで集団の力が左右されますが、笛でも同じだと思います。また、笛は曲の変わり目が難しいと想像するのですが、このときの出だしがうまく行くように進行役も演目ごとに決められているようです。小瀬戸浅間神社の獅子舞には、他にも随所に感心するところがありました。機会を見て紹介したいと思います。

自作の小瀬戸の笛は、すべての指押さえで音が低めであることが分かりました。そこで、完成した小瀬戸の笛を今回お借りした見本の笛と吹き比べながら音程を調整してみることにしました。しかし、通常の方法より少し難しさがあります。

実は、私が作った笛は、今回お借りした笛を基にしたものではなく、小瀬戸に古くから伝わる漆塗りの笛(非常に大切な笛です)のデータを基にしたものでした。したがって、今回の笛と竹の太さや穴位置・穴の大きさが少し違うので、歌口や指孔をそのまま大きくするだけでは、今回の笛と同等な音程の笛にはなりません。以下の基本的知識をふまえながら調整する必要があります。

笛の音を高くする基本的知識

笛の音を高くする基本的知識

1.歌口と指孔までの長さが短かいと音が高くなる。

2.指孔が大きいと音が高くなる。

3.内径が細いほうが音が高くなる。

4.歌口が大きい方が音が高くなる(場合が多い)。

調整の手順

1.まず、歌口を竹の太さとのバランスを考えながら少し大きくした。横方向に対しては指孔側に大きくした。歌口から指孔までが短い方が音が高くなるので、指孔側に広げるのがベストである。もっとも、反射壁側はふところが3mm程度の深さしかないため、管頭側に広げることはできない。

2.尺八運指チューナーを使って、調整している笛と見本の笛の筒音の周波数を比較する。筒音の音が同じになるよう管尻側を短くする。少しの高さの違いはヤスリで調整し、だいぶ違う場合は1mm単位でノコギリで管尻側を切り落として調整した。

3.管尻側の指孔から順番に音をチューナーで確認しながら指孔を大きくした。音を高くなるよう調整したいので歌口側に広げる場合が多かった。

4.すべての指孔の位置と大きさを調整した後、もう一度全体の音を確認し、微調整した。

5.塗装が剥がれた部分を再度塗装し直した。

(追記)調整した笛以外に、今回の見本の笛とほぼ同等の太さの竹でもう一管小瀬戸の笛を作成してみました。写真の上は調整した笛、下は今回製作した笛(管の中塗りはこれからする予定)です。このように、音程がほぼ同じであっても、竹の太さの違いによって穴位置や大きさが少し変わります。

(追記)調整した笛以外に、今回の見本の笛とほぼ同等の太さの竹でもう一管小瀬戸の笛を作成してみました。写真の上は調整した笛、下は今回製作した笛(管の中塗りはこれからする予定)です。このように、音程がほぼ同じであっても、竹の太さの違いによって穴位置や大きさが少し変わります。

音が良く出る歌口の形状 歌口は図に示すように断面が垂直になるように作った方が音がしっかり出ます。しかし、現在制作中の笛の中に、歌口の内側を広げすぎてしまったものが一管あります。他の部分は満足できるのにここだけが不満で廃棄してしまうのも惜しいものです。

今回は、削りすぎてしまった歌口内部の修正を試みました。

修正方法 一度削ってしまったものを元に戻すのは大変です。考えられる方法としてはパテのようなもので盛りつけるか漆の重ね塗りで厚みを増やす方法が考えられます。しかし、パテではすぐにとれてしまう可能性があり、漆の重ね塗りにしても、扱いの難しい塗りや乾燥を塗膜が厚くなるまで数十回も繰り返すのは大変です。

修正方法 一度削ってしまったものを元に戻すのは大変です。考えられる方法としてはパテのようなもので盛りつけるか漆の重ね塗りで厚みを増やす方法が考えられます。しかし、パテではすぐにとれてしまう可能性があり、漆の重ね塗りにしても、扱いの難しい塗りや乾燥を塗膜が厚くなるまで数十回も繰り返すのは大変です。

今回は、漆を接着剤として「竹粉末と漆を練ったもの」で盛りつけようと思います。

まず、別の篠竹を目の細かい紙やすりでこすり竹の粉末を作り、これを漆とよく練り合わせます。そしてこれを削りすぎてしまった部分に塗ります。厚く塗ると乾燥しないので、薄く塗るようにします。また、塗る範囲も横が1mm縦が0.5mm程度のわずかな部分だったのでつまようじで塗りました。1週間ほど乾燥させてまだ厚みが足りないようだったので、面倒でしたが同じ作業をもう一度行いました。漆と竹粉を練ったものの作り置きはできません。

漆が乾いたところで、歌口の断面を切り出しナイフや紙やすりで希望の形状に整えます。盛りつけた漆の厚さは0.4mm以内だと思います。

漆室 漆を乾燥させるには適度な温度と湿り気が必要です。そこで、漆を乾燥させる室を段ボール箱で作って、そこで乾燥させます。

段ボール箱の底にビニール袋等を貼り付け、水分が底に漏れないようにします。次に湿らせた布を敷きます。その上にスノコ状に板などを置き、この上で笛を乾燥させます。

漆室 漆を乾燥させるには適度な温度と湿り気が必要です。そこで、漆を乾燥させる室を段ボール箱で作って、そこで乾燥させます。

段ボール箱の底にビニール袋等を貼り付け、水分が底に漏れないようにします。次に湿らせた布を敷きます。その上にスノコ状に板などを置き、この上で笛を乾燥させます。

私が使っている漆は、温度が25℃〜29℃くらい、湿度が70%〜85%くらいが乾燥に適しています。(販売している漆の種類によって温度・湿度等の乾燥条件が少しずつ違います。昼間の気温が32℃以上にもなる真夏では一ヶ月たっても漆が乾かなかった経験があります。温度・湿度の管理が大切です。)

なお、漆を塗る時には真夏であっても肌の露出を避け、使い捨てのビニール手袋等をして作業します。

真夏での漆室の設置場所 家人の漆かぶれを防ぐため、さらに真夏でも最適な温度を得るために半地下状態にあるガレージで漆を乾燥させます。

ガレージの正面は道路に面していますが、残りの面はコンクリの外側が土なので、外気温が32℃以上の盛夏でもシャッターを閉めれば26℃程度を保ちます。昼夜の温度変化もわずかで、真夏での漆の乾燥場所として最適です。

真夏での漆室の設置場所 家人の漆かぶれを防ぐため、さらに真夏でも最適な温度を得るために半地下状態にあるガレージで漆を乾燥させます。

ガレージの正面は道路に面していますが、残りの面はコンクリの外側が土なので、外気温が32℃以上の盛夏でもシャッターを閉めれば26℃程度を保ちます。昼夜の温度変化もわずかで、真夏での漆の乾燥場所として最適です。

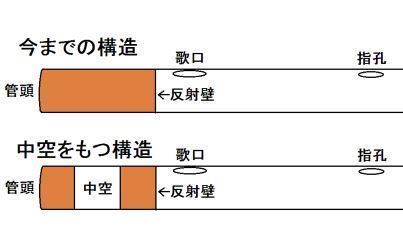

今まで、図の上側に示すように管頭側に隙間が無い笛を作っていました。しかし、今回は下側の図に示すような構造の笛を作ってみることにしました。作成した理由ですが、「中空部分がある方が音の響きがよくなる可能性があるのではないか」と考えたからです。一般の笛はコルク栓で反射壁や管頭側の詰め物にしていると思われるので、今回の笛は一般の笛と近い構造だと思われます。

一管について栓を2つ作ることになり、これらの接着まで考えると今までより少しだけ手間がかかることになります。 中央の写真は管頭を塞ぐ栓と制作中の笛です。反射壁になる短い栓はすでに中に固定しており、管内の塗装も数回済ませています。なお、栓の断面は紙ヤスリ等できれいな平面にして、なおかつ木工用アロンアルファで硬化させたものを使っています。バルサ材を切断しただけのものでは断面が多孔質で柔らかく、音を吸収してしまうと思われるからです。

右側の写真が今回完成した笛です。割れ防止と装飾をかねて、今までよりも籐巻きの量を少し増やしてみました。

問題の吹き心地の結果ですが、残念ながら今までのものと有意な差は見つけられません。音色や性能については、歌口や指孔の形、竹の形状や材質の方が大きな影響を与えているようです。

笛を作りはじめてからの十数年間の中で、篠竹採取後の処置が少しずつ変わってきた。現在は竹採取直後に節ごとに切断し、すぐに煮てしまう方法を採用している。第一の理由は油抜きがしっかりできるからである。お湯を数回換えて煮込むことにより、竹に含まれる水溶性の有機物を十分取り除くことができる。

第二の理由は竹の曲がりを矯正するのにとても都合が良いからである。煮込んだ竹は全体が一様に柔らかくなっており、小さい力でも容易に曲がりを直すことができる。火入れによる矯正よりも簡単に真っ直ぐにすることができる。

煮た竹の場合は油抜きが済んでいるので火入れを行う必要は無いとも考えられるが、私の場合は乾燥後に火入れも行っている。三匹獅子舞の笛は張りのある甲音で主に奏するので、引き締まった竹でつくった方が音がよく出るのではないかと考えるからである。

竹は乾燥すると収縮するので、採取時は目的の径のものより太めの篠竹を採取する必要がある。今回、竹がどのくらい収縮するか測定してみた。(計測日 2014年1月4日〜2月20日)

| 乾燥前の外径(mm) | 乾燥後の外径(mm) | 乾燥後/乾燥前 |

| 22.2 | 20.9 | 0.941 |

| 21.4 | 20.1 | 0.939 |

| 20.2 | 18.8 | 0.931 |

| 19.0 | 17.9 | 0.942 |

平均して元の太さと比べ約94%程度に収縮することが分かった。

(1)きれいな穴開けをする方法

(1)きれいな穴開けをする方法

歌口や指孔を彫るとき、良く切れる切り出しナイフを使っても切り口がささくれることがある。歌口や指孔を彫る前に焼きごてで穴を適度に焼き締めておくようにするとささくれが少なくなる。さらに、ルーターを使うことによってきれいな指孔を作ることができる。

左側の写真は穴開けの最初期のもので、前もって焼きごて(ハンダゴテを改造したもの)で穴を焼き締めているが、それでも切り出しナイフだけできれいな穴にすることは難しい。中央の写真はルーターで穴を広げているものであり、ここまで来ると穴開け作業も終盤に近い。穴が汚いと見た目だけではなく笛としての性能も劣り良いものはできない。歌口と指孔作りが笛作りのもっとも重要なところである。

(2) 火入れの意味

熱湯で煮る油抜きであっても、笛をつくるときに火入れをした方が獅子舞笛として良いものができるのではないかと考えている。高水山系統の獅子舞笛は、張りのある甲音で主として奏するので、火入れをして固く引き締まった竹材で作った方が音の面でも良いと思われるからである。実際、火入れをすると竹の弾力性と強度が増し、叩いてみたときの音もコンコンというような音からカンカンというような高く澄んだ音に変化する。当然、笛にしてからの音色も違う。

火入れで使う火は炭火が一番良いと考えている。炭火による加熱の場合には赤外線による加熱も考えられ、これが出ずに替わりに水蒸気が発生してしまうガス火よりも良い結果をもたらすと考えたからである。このことを確かめようと今回はガス火を使わない方法で火入れを行ってみることにした。しかし、わざわざ木炭コンロや炭を購入するのも大変なので、写真に示すように家にあった電気コンロを使ってみた。試してみた竹材は、5年ほど前にすでに油抜きと火入れをしておいたものだったが、今回穴開け作業をしてみた結果、ささくれが割と目立ったので穴開けの途中で竹全体を再度焼き締めてみることにした。写真では分かりにくいが、熱くなるので笛の管内に長い丸棒を入れて、火傷をしないように棒の両端を持って加熱している。

さて、電気コンロとガス火での比較であるが、実は焼き締め具合がそれほど変わるとは思えなかった。水蒸気発生の有無の影響はさほどでもなく、それよりは火力の違いの方が影響が大きいと思える。釣り竿や弓矢の製作には確かに炭火が必須であろうが、笛作りにおいては火力に注意し、回転させたり移動させたりしながら丁寧に加熱すれば、ガス火でも大きな問題はないと考える。なお、火入れは焦げができないように注意をはらって加熱する必要があるが、誤って焦げができてしまった場合は塗り笛にすれば無駄にならない。

(3) 使用用途に合わせた笛作り

煮る方法によって油抜きした竹を再度火入れをする必要があるかどうかについては、実のところよく分からない。市販の笛でも、煮ただけで「火入れをしないで作ったもの」と「火入れをして作ったもの」の両方が流通している可能性がある。室内で演奏したり民謡などを吹く笛の場合には、火入れをしない方が味のある「しぶい音」も出て良いのではないかと考える。しかし、私が主に作っている獅子舞笛は野外で使用し、終日張りのある響きで演奏しなければならないため、ある程度焼き締めた竹で作った方が良いのではないかと考えている。楽に音が出て、笛吹き(笛方)が一日中吹いていても疲れづらい笛を作ることを理想としている。

左側の笛 籐の巻き方は半重(天地巻と総巻の中間) 素竹

中央の笛 籐の巻き方は本重(総巻) 素竹

右側の笛 籐の巻き方は半重 表皮を剥き透明漆を薄くかけてあります。

※今回の籐は品質があまり良くなく、黒ずんだ部分が多々あります。

左側の5管は古典調5本調子(高水山獅子舞笛) 右端の1管は唄物8本調子

笛の作成方法や使う道具類は、初期の頃とくらべてだいぶ変化してきました。

笛の作成方法や使う道具類は、初期の頃とくらべてだいぶ変化してきました。

現在では、笛が完成するまでの大部分の作業をマスキングテープで覆ったままで行っております。(左の写真)

このことにより、うっかりできてしまう刃物の傷や塗料(漆等)汚れを少なくすることができます。写真を見ると分かるように、表面に管内の塗装で外にはみ出てしまった赤色塗料がついています。しかし、テープを外せば笛自体はきれいなままです。穴を開けるために目印とするサインペンの線もマスキングテープの上に直接書いて差し支えありません。

一点注意することは、初期の穴開けでハンダゴテで溶けてできてしまったマスキングテープの糊が指穴回りに残ることがあります。しかし、溶剤を使うことによりきれいにすることができます。

余談ですが、私の場合は管内の中塗りは5回以上行うようにしています。一人で演奏する場合や呂音を多く使う曲の場合は中塗りが2〜3回程度の方が渋い音も出て味わい深いと思います。しかし、多人数で合奏し甲音を多く使う三匹獅子舞の笛では管内の塗りがなめらかになっている方が良いと思います。

塗りと研ぎを繰り返し、さらに指穴や歌口をなめらかに仕上げることによって、雑味の少ない澄んだ音が出るようになります。呂音で演奏する場合にも、予期せぬ音の裏返りが少なくなるようです。

(写真はマスキングテープで覆った2024年作成中の笛)