| 参 考 資 料 ・ あ と が き |

1.石川博司氏著の「西多摩の獅子舞めぐり」 多摩のあゆみ 多摩文化資料室発行

高水山と名栗の獅子舞以外も知らなくてはと思い資料をさがしていたとき、石川博司氏の西多摩の獅子舞についての記録が「多摩のあゆみ」という冊子に載っていることを知りました。さっそく、バックナンバーを発行元にお願いして取り寄せ、読んでみてビックリしました。まさに獅子舞についての宝の山ともいうべき報告でした。何年何十年にも及ぶ西多摩を網羅する獅子舞の調査で、現地を訪れて時間をかけて採取した調査記録は、精緻かつ詳細で驚くとともに大いに勉強になりました。深く敬意を表します。

2.畠山豊氏の講演「風流獅子覚書−多摩の三匹獅子舞考」 パルテノン多摩 2003.6.15

三匹獅子舞の全体像とその歴史的・文化的な意味と現状について、何十年にもわたる調査から具体的に示され、大変興味深い講演を聞かせていただきました。三匹獅子舞の分布や獅子頭の調査、芸能の形態等、大変勉強になりました。また、数々の著作を著されておられ、今後少しずつ読ませていただきたいと思います。

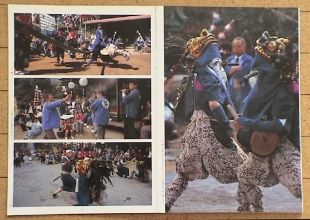

4.「獅子の風」 東京西多摩・三匹獅子舞 桜井保秋氏の写真集 (右は P98〜P99)

平成3年7月20日発行 著者・発行者 桜井保秋

5.「下名栗諏訪神社の獅子舞」 第4版

下名栗諏訪神社獅子舞保存会 編集・発行

この冊子からはとてもたくさんのことを学びました。これを拝見させていただく前と後では明らかに記述の仕方が変わり、より正確な表現が出来るようになったと思います。たくさんの事柄を参考にさせていただいたため、似たような表現の仕方になってしまったところもありますが、どうぞご了承下さい。

6.「名栗の民俗」 飯能市教育委員会 2004年11月30日発行

特に、加藤衛拡氏には下名栗の笛や獅子舞の上演だけでなく様々な面でたくさんのご教示をいただきました。

成木の生家を離れ他の土地に住まいを決めてから、すでに45年以上経っているため、多くの事柄は自分が子どもの頃に見聞きした伝聞が下敷きになっています。したがって、現状と多少違うことがあるかも知れません。間違っていたり思い違いをしていることがありましたら、恐れ入りますがメール等でご連絡下さい。(写真もビデオテープから画像に落としたものが多く、写りが悪く色もうまく出ていません)

それにしても、獅子舞は奥深い古典芸能だと思います。すべての演目の獅子を舞う(狂いぬける)には順調にいって20年かかるといわれ、子どもの頃から獅子舞を見てきた人でないとなかなか型にならないとも言われてきました。新興住宅地に住む者にとっては、これだけ深い民俗芸能があることはとてもうらやましいことです。

現在は地域社会があまり機能しておらず、特に子どもたちが地域共同体から切り離されていることは憂慮すべきことです。獅子舞に限らず、地域に伝えられる行事・伝統芸能に目を向け、大人から子どもまでが共同して継承して行く大切さが、再認識されなければならないと考えます。

また、自分が子どもの頃から見てきた獅子舞を、他の獅子舞より賛美する書き方になってしまった事をおわびします。しかし、これは料理で言うなら「お袋の味」とでもいうようなもので、どうしても子どもの頃によく見たものがよく見えてしまうので仕方がないことです。ご容赦下さい。

なお、このサイトは個人の立場で開設しております。もし、問題となる個所や認識違いのところなどがありましたらご指摘下さい。